.jpg)

郑闻:不想再看见令人昏昏欲睡的作品

2016-09-07

Q:刘婷(以下简称“刘”)

A:郑闻(以下简称“郑”)

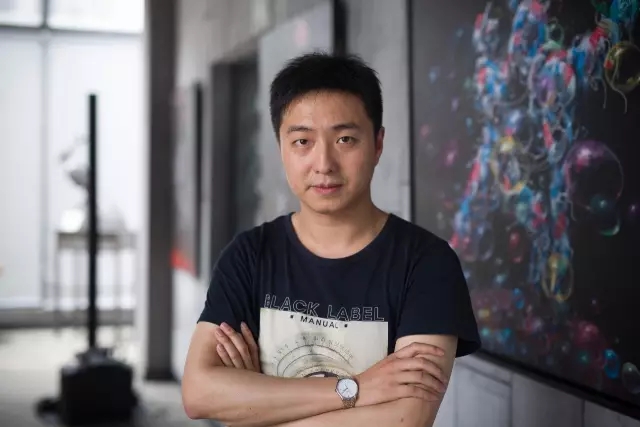

《极限频率: 2016 AMNUA学院计划》策展人 郑闻

刘:“AMNUA学院计划”是一个双年展计划吗?为什么不是一年一度?

郑:“AMNUA学院计划”是一个建立在大规模“田野考察”基础上的展览项目,策展人需要花费大量时间考察全国及全球相关学院和艺术家的工作室,然后再集中分析每一届的主题和关注点。如果一年一度的话频次太高,所以会固定为一个双年展计划。

参展作品:李郁+刘波《死机》

刘:本次展览是按照怎样的线索来安排的?

郑:本届展览的主题“极限频率”(threshold frequency)是一个来自物理学的词汇,原意是能使金属发生光电效应的光子的最小频率——当光照射在金属表面时,会有电子从金属表面逸出。对于不同的金属材料,只有入射光的频率大于其特定频率时,电子才能逸出,形成光电流。我是借用这个概念作为新千年以来当代艺术教学与实验现状的一种意象性描述。侧重于探讨新的介质、科技手段与数码技术对于艺术实验的触发作用、虚拟现实技术和全球网络影响下的精神图景。另一方面,“极限频率”也是AMNUA学院计划初衷的暗喻——关注学院系统中的“非典型”甚至“边缘化”的艺术现象,关注那些具有敏锐度、实验性、前瞻性的年青艺术家。学院作为系统/材料,需要什么样的应激机制/频率,才能够实现激活/光电效应。

刘:你是按照什么标准挑选艺术家的?

郑:更多取决于艺术家作品与本届展览主题的相关度。本次展览邀请的艺术家都在不同程度上回应了策展人提出的几个话题,给出了富有启发性的答案,有些甚至将更加有趣的问题反抛给我们。

参展作品:王业丰《漂流舞台》

刘:本次展览分为好几个单元,各单元之间有什么区分?

郑:这次展览后推出的文献画册,将会把本次展览的作品分为几个单元,借此探讨下面几个话题。“光电效应”描述上世纪末ZKM提出的“第二次现代化”理念以来,艺术与媒体科技、数码技术、视觉影像、声音装置进行交互的现状。“奔跑吧,学院!”探讨欧洲现代主义艺术运动以来,“学院”这一古典定义的不断漂移。“比特义肢”由麦克卢汉理论“人的延伸”中生发而来,媒介作为人类的新“器官”,已经不止于可视物或存在于物质空间之中。“信息游骑兵”讨论文字阅读与图像阅读,信息处理、转化与生产等。“人间词话”则是借王国维的书名,探究纷杂的艺术现实中人与经典视觉文本互动的可能性。影像专题“翻墙”侧重于描述人类个体在不同文化系统中的穿梭和探索。

参展作品:林欣《The Order of Bugs: Abandoning》

刘:在中国,好多艺术家都是从学院里出来的,不管最终是否留在学院,多多少少都有一些学院气质。你认为学院的教育或者学院的环境给艺术家带来什么样的影响?

郑:“学院”一方面作为前卫艺术嗤之以鼻的保守观念的象征物,一方面又成为了某些新艺术运动的发源地,比如包豪斯以及黑山学院的历史存在。二十世纪以来,由于高等教育的民主化运动以及商业社会的渗透,“学术”作为一种新的“宗教”既取代了信仰,又被赋予了商品属性。而承载和输出“学术”的“学院”自然也被赋予新的意义,作为一个糅杂的、奇妙的混合系统而存在。面对这个巨大的利维坦,无论你爱或不爱,但你都是它的“亲生子”、“私生子”、或者“忤逆子”。

参展作品:刘可《2015第1号 》《2015第8号 》《2015第9号 》

刘:南艺美术馆的策展人制使得美术馆似乎能形成自己的价值判断,你负责哪些部分的展览?为什么会选择这几块?

郑:“AMNUA学院计划”是我一直负责的项目之一,同时也策划了很多其它类型的展览。如果要给展览类型划分出清晰的边界可能有点麻烦也没必要,我选择的展览可能有一个共性——还能够激起我对世界的一点好奇心。

刘:本次展览探讨的主题和之前的有什么不同?

郑:上一届主题“时·区”主要探讨的是中国不同地域艺术学院的创作谱系、地域性特征、共时性发展等话题。第二回的“极限频率”将视野投向更加开阔的国际艺术院校系统,同时也放进更加普遍的技术背景和社会语境中去讨论。

参展作品:马文婷《局部》

刘:据我所知,除了南艺美术馆的展览之外,你还被邀请参与国内外很多大型展览的策展工作,你觉得体制内和体制外的展览做法有何不同?你更喜欢哪种方式?

郑:如果将“体制”分为广义和狭义,从广义来看,“体制”是无所不在的,但同时“自由”也无孔不入。我觉得无论是怎样的展览,终究都是人的工作,本质上并无不同。如果说喜欢的方式,还是看能够遇上怎样的人——遇到有趣的人,就可以做一些好玩的事,所谓“与有情人,做快乐事”。

刘:你个人更偏爱什么类型的作品?你的喜好会作为展览的判断标准吗?

郑:始终期待让我脑洞大开的作品或者深奥精微的作品,不要让人昏昏欲睡的作品——让人昏昏欲睡的艺术家也实在是越来越多。之前有媒体访谈时也谈过我的个人趣味,如果用拍电影来打比方,我希望我拍的是Cult Movie,所有无法撼动我认知或感官的作品都让我觉得恶心和索然无味——这个世界并不需要那么多所谓的“艺术家”来重复兜售一些早就听腻了的陈词滥调。我曾经谈到过一部英剧《黑镜》,不用多说,在这样一部电视剧洞穿现实和想象未来的能力面前,我觉得艺术界的大部分人就没资格再讲自己是什么艺术家了。

参展作品:薛问问《生产》

刘:这次展览筹备多久?最有意思的事情是什么?遇到什么困难可以分享一下的?

郑:前前后后差不多有两年,我和这次展览中的很多艺术家、联合策展人很早就相识并成了很好的朋友,我尊重他们严谨的工作和对艺术的探索精神,也从他们不同的工作方向中学习了很多知识,获得很多快乐。唯一的困难是:人类总是需要睡眠,我幻想自己的大脑像一部永不休止的机器,可以夜以继日地转下去。

2016/8/30