无意味的形式:邬烈炎的艺术革新与实践| AMNUA艺评

2025-01-07

上个世纪初,英国艺术理论家克莱夫·贝尔提出了“有意味的形式”,以此重新定义艺术。然而,时隔一个世纪,邬烈炎凭借自身扎实的绘画功底与多年来从事设计领域的教学经验,提出了不同的见解。他认为,艺术不仅限于“有意味的形式”,形式本身也可以是纯粹的、自由的、无意味的。自11月19日起,南京艺术学院美术馆二层展厅举办了邬烈炎的作品展,这些作品正是他这一见解的生动体现。

《静物》系列之五,纸本水粉

75X75cm,1990

从静物系列起始,经由荷塘、芭蕉系列,直至园林系列,四个展区各自聚焦于不同的描绘对象,它们之间仿佛存在着一种循序渐进、逐步深入的内在联系。它们似乎对应着邬烈炎的绘画生涯的重要节点,展现了他对形式语言的探索。

静物画,作为绘画初学者的必经之路,是踏入艺术殿堂的第一块基石。而静物亦是伴随画家整个艺术生涯的重要描绘对象。邬烈炎对静物的描绘,始于对传统素描的忠实临摹,而后也在这最为熟悉的题材上开始了自己的艺术实验。他将后印象主义的艺术语言融入笔下的静物之中,挑选华丽的、斑驳的物体作为创作对象。同时,他还留意到了不同光线下物体的变化,甚至采用了负片处理方式,赋予静物不同寻常的奇特的色彩构成。

《静物》系列之七,纸本丙烯

100X100cm,2001

邬烈炎在上学时期便犹爱描绘荷塘,将其作为创作对象描绘的时间也有四十五年之久。不论是对南京玄武湖上的荷塘,还是对淮安金湖上的荷塘,都是邬老常年写生创作的对象。“我每天就去拍照片、去采风,这是一种幸福。荷塘的那种千姿百态的形态、光色感,对我有很大的吸引力。”后来,在担任教职的过程中,邬老为学生砍下了芭蕉树作为临摹对象,在指导学生绘画的同时,也激发起他对芭蕉题材的兴趣,并着手进行了深入的创作。荷塘与芭蕉一样,拥有静物所不具备的“生命力”,它们在一年四季的不同时节展现了不同的面貌。在邬烈炎笔下,他巧妙运用不同的线条、色块等形式语言,赋予“反常”的红色、紫色、蓝色等色彩,来表现春夏之际荷塘和芭蕉的勃勃生机,以及秋冬之际的他们的枯败凋零。邬老利用色彩,赋予了绘画鲜活的生命力与时间的流转感。

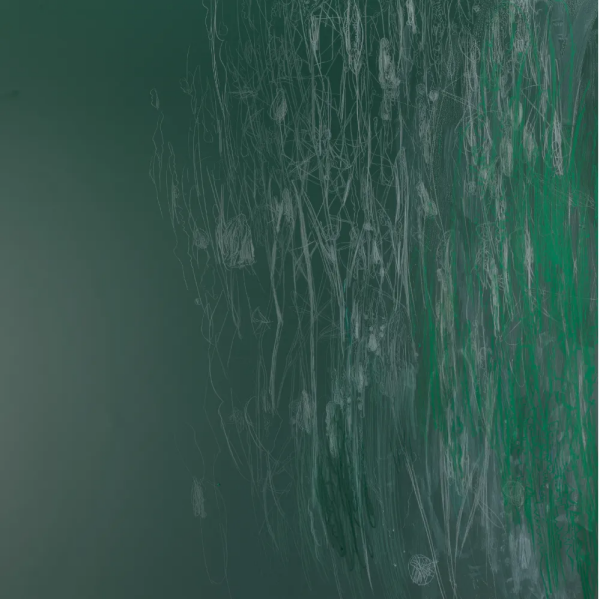

邬烈炎描绘荷塘景致时,尤为钟爱冬日的荷塘。他特别喜欢捕捉冬季荷塘的景象,将水面上的茎秆与其倒影相映成趣,一同审视。荷塘的茎秆似乎向着深邃的水底延伸,即便在寒冷的冬日,也能令人感受到盎然的生命力。一根根茎秆与其倒影交织、缠绕、延伸,呈现出了一幅线的艺术。除此之外,邬烈炎别出心裁地将“黑板”作为创作荷塘作品的媒介。这样的灵感来源于他几十年来的教师生涯。粉笔作画,是艺术教师的基本素养,而邬烈炎更是在粉笔作画的过程中,感受到了PPT教学所无法替代的“过程之美”。在他看来,教师在黑板上板书,随后用黑板擦擦去粉笔痕迹,甚至用沾水抹布进一步擦拭,这样的过程,何尝不是一种艺术的表现。他认为,“那种从无到有,从有到无的过程,用现在的话来讲是一种有意无意的抽象绘画,甚至现在很多故意作抽象绘画表达的,还不如这样的‘绘画’。”

《荷塘》系列之三,布面丙烯

200X200cm,2022

《荷塘》系列之十六,综合材料

120X120cm,2003

较之静物系列,在荷塘与芭蕉系列中,邬烈炎对艺术的实验不仅仅关注色彩的普通转变,更赋予绘画对象本身一种时间性、过程性的叙述语言。色彩、线条的不同表现,都蕴含着时间的流动。绿色代表着盛夏的蓬勃,白色代表的深冬的凋亡;“面”展现了植物的舒展与鲜嫩之态,而“线”则勾勒出植物的枯萎与凋零之貌。邬老通过这样的表现方式,赋予了事物时间的厚重感与深度,令观者陶醉于其画作中展现的生命力。

园林系列作品,是邬烈炎对艺术的进一步探索。他常常在大年三十进入苏州园林,这时候的园林,恢复了它最真实的面貌。深冬时节,园林的许多树木叶子凋落、枯萎、蜷缩,乌窗、白墙、曲径……各种在夏季被繁茂植物遮蔽的部分显露了出来。不但如此,园林游客减少,也恢复了园林最初是大户人家私人后花园的静谧,而非公共旅游景点的纷繁与喧闹。这样与众不同的园林景观,吸引了邬烈炎,给予了他浓厚的创作兴趣。

《园林》系列之六,布面丙烯

100X100cm,2003

在多次走进园林写生创作之后,邬烈炎渐渐不满足于对园林局部景观的描绘,也不满意现代旅游业对园林中立下的各种路线指示。不论是对园林的局部描绘,还是对园林游玩路径的规划,实际上都是对园林艺术本身空间力的歪曲理解。邬老说道:“它(园林)既是一种文化,更是一种高明的、自然的,又是复杂的一种空间意象,它进去以后像一个迷宫,又会产生很多歧义,你不知道从哪走。”园林景观是一种三维的空间艺术,而绘画所呈现的则是二维的,如何在二维空间中充分、全面地表现出园林三维空间的魅力呢?这正是邬老创作园林系列中不断追求并且想要解决的问题。基于对设计、建筑、空间的理解,他决定采用园林的平面图来表达。他将具体的景物抽象化为一条条线,组成一个个框,构成一个个空间,而后将自己的色彩符号拼贴、叠加上去,形成一种独特的“制图”。园林的“制图式”表现,加之画家自我的色彩制度,二者形成了我们所见园林系列的独特表达方式。

在本次展览中,我们不难看到邬烈炎的艺术探索与实践,他不断为所描绘事物赋予了时间、空间的深刻内涵。而此时,所表达的内容也不单单是物象本身。正如邬老在采访时所说:“从某种意义上来说,任何一个你所表达的对象,都是你创造形式的一种借口。当你面对它的时候,你眼中的对象不再是一个物质的存在,它是一种色彩、线条、形态、空间的一种平行。”不论是静物、荷塘、芭蕉、园林,都是邬烈炎进行艺术创作、形式革新的借口,借此表达出其对于“形式”这一概念的理解。

《园林》系列之十二,数字绘画

尺寸可变,2023

虽然百年前克莱夫·贝尔提出的“有意味的形式”引起了艺术界的巨大轰动,然而在这之后的一百年里,却没有一位评论家能清晰地阐述“有意味的形式”中的“有意味”究竟指的是什么。而邬烈炎认为:“不论艺术如何改变,如何被包装,不管艺术有什么主题,它是一种形式表达,即形式。不论艺术的审美功能、教育功能、或者是社会功能,等等,都是通过形式来实现的。”因此,邬老进一步表明:“那么‘无意味’可不可以成为形式?我觉得可以。它就是一种纯粹的、很单纯的表达。”这种纯粹、单纯的表现形式,同样也能够满足社会各界人士对美感的追求,也可以实现艺术的审美功能、教育功能、社会功能,这样的形式,又怎能不被视为一种艺术呢?不但如此,这种简单纯粹的形式,在不同社会阅历、社会背景、年龄阶段的人眼中,会产生独特且不同的见解。而正是形式的存在,才能够给予他们直观的感受,因而形成对画家所画的形式的理解。我想:画家笔下的艺术本就是“无意味的形式”,而观者读画时,结合了自身经验,在脑海中对其进行了“二度创作”,因而才成为了“有意味的形式”吧。

作者简介

陈湘莉 美术与书法学院 24级