《想象多伦》 ——在这场绝绝伦的联欢之后一起来韶韶

2025-01-18

南京市多伦路社区,东起多伦路,西至盐大街,南起花家桥,北至建宁路,是城市肌理中的一处独特存在。该社区老年居民占比较高,社区环境设施相对陈旧,面临着诸多发展与改变的契机与挑战。秉持“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念,我们提出美学治理理念,以艺术为媒介,激发社区外新生力量、社区工作者以及在地居民的共同参与,携手“经营”社区,旨在为社区注入新的生机与魅力,丰富在地居民的精神生活。

以多伦路美术馆正式开幕为重要契机,杨朔、江加贝联合社区组织、社工组织,依托南京艺术学院美术馆、南京艺术学院数字艺术教学单位的专业力量,共同发起了“想象多伦——社区艺术联欢会”。这场联欢会不仅是艺术介入多伦路社区第一阶段成果的集中展示,更是对前期工作的全面总结与深入反思,为后续艺术与社区融合的探索奠定了坚实基础。活动圆满结束后,为深入了解此次艺术介入行动的影响与收获,我们对参与开幕作品制作的部分老师、同学以及多伦路社区居民进行了简单回访,以期从不同视角汲取经验、洞察需求,为未来的社区美学治理之路提供更为精准的指引。

社区是复杂多维的综合体,老旧社区治理绝非单一化观念、方法能够驱动其发展与改变。未来,南京多伦路社区将致力于打造成为一个“开源”平台,公共艺术作为平台的“催化剂”,连接社区与更多的社会力量,促进多元主体的协同共建,形成具有“粘性”的紧密关系,共同书写社区发展的新篇章。

精彩花絮及回访

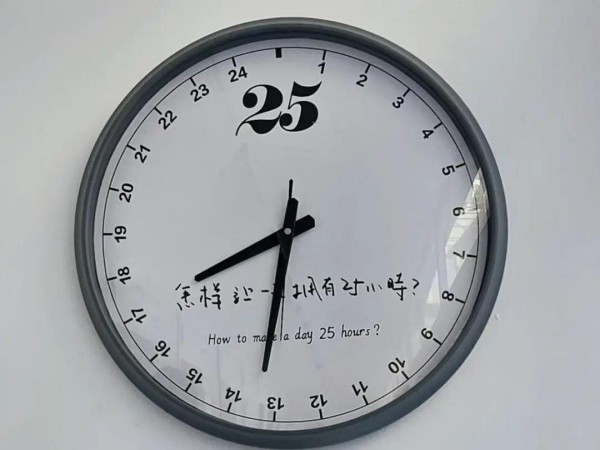

《怎样让一天拥有25小时?》

设计团队:林书传、杨朔

杨朔

艺术介入社区,不是因为介入而介入,也不是献媚他人的妥协行动。艺术介入社区,是对博伊斯“社会雕塑”(Soziale Plastik)在时下社会语境的承继与转型。是以艺术与设计为主题,协同、合作、共赢为基础的当代社区治理方向之一。其目的是通过艺术的方式,抵抗“超级现代时代”(Hypermodern Times)对个体生命空间的压缩,修复城市生活空间中非功利性的社交,甚至开启公众个体对生命意义的再思考。

艺术介入多伦路社区项目,是 2023 年 7 月,由南京艺术学院杨朔、江加贝联合社区组织、社工组织,依托南京艺术学院美术馆、南京艺术学院数字艺术教学单位,发起的艺术介入计划。此项目并非艺术之名,修复环境、创建社交、美育社区的短期性活动,而是以结构性规划为基础,多元主体共同协作的艺术介入项目。整个项目将分为三个阶段开展,一、利用闲置空间,创建艺术属性的社交空间“社区美术馆”、“社区艺术工坊”、“社区共创空间”。吸引共建资源的同时,以具社交属性的艺术活动,向社区组织、社区居民普及社会雕塑、新类型公共艺术等相关理念。二、邀请相关利益的共建团队:南京艺术学院美术馆、南京艺术学院数字艺术学院公共艺术专业、数字展示教研室等,形成社区、公益机构、科研单位的协同共建基础框架,衍生多元主体共建机制。三、孵化社工组织与社区居民成为艺术创作者、策划者。让艺术作为社区内部文化发展的驱动力,结合共建团体外部雕琢,合力破壁。

“想象多伦——社区艺术联欢会”,是艺术介入多伦路社区的第一阶段总结与思考,也是社区居民与艺术家、设计师群体,共同走入多伦路社区的一次聚会。第一阶段更多精力是与社区组织进行沟通、创建计划,由于过度依赖社区组织,形成“重建设轻连接”、“介入口径窄化”、“活动表象化”、“与居民需求不紧密”四个显著问题。籍由此次活动,多方共建团队展开艺术介入多伦路社区第二阶段的机制与具体方法的探索。

社区是复杂的综合体,老旧社区的艺术介入更面临诸多现实的问题:观念更新、资源分配等。所以,它需要成为一个”开源“平台,让艺术不仅催化内部的连接,更多是与社会关系形成共建之力。此外,艺术介入社区,非短期景观化、政策性的表演,是依靠结构性规划对社区面貌、社群关系、公众思考、甚至社区业态的再塑造!

《愈见-城市漫行记》

设计团队:董开鹏、杨朔

南京艺术学院美术馆带领多伦路社区居民行走南京.2024

董开鹏

南京,我们的城市。这里的每一刻都在诉说着过去,展示着现在,预示着未来。在这里,每个人都可以找到属于自己的故事,每一颗心都能感受到这座城市的温暖和包容。

在“愈见·城市漫行记”系列活动中,南京艺术学院的老师、志愿者们陪伴着多伦路社区的叔叔、阿姨,用镜头捕捉南京老城的”衣、食、住、行”,记录下那些看似平凡却又充满故事的生活片段。无论是白发苍苍的老者,还是风华正茂的青年,都在这次旅程中找到了共鸣,在交流中发现了理解,在镜头下记录了真实。跨代际的交流将打开一扇窗,让不同年龄层的彼此相互看见对方眼中的历史。在活动中,老年人们寻找独特的拍摄角度,用镜头捕捉南京老城独有的韵味。拍摄技巧的实践不仅是对场景的记录,更是一次深层的情感互动,通过镜头,大家从不同角度重新发现和感受这座城市的美好。活动末尾大家围坐分享拍摄成果和心得,很是开心。后续,在南京艺术学院数字艺术学院支持下的多伦路社区摄影艺术展更是增强了活动的影响力。参与活动的叔叔阿姨在照片墙上寻找自己,与身旁伙伴分享快乐经历。

南艺美术馆通过社区介入,促进了代际交流和居民之间的情感联系,帮助老年人建立社群。通过创造积极回忆,丰富了老年人的生活,同时增强了他们的社会支持系统。这种心理和社会层面的双重益处,将有助于老年人在晚年实现自我整合与心理满足,提升整体幸福感和生活质量。

《灯火人家》

设计团队:曹斌华、朱珠、马翀

作品以多伦路社区的信箱为媒介,将被遗忘的公共设施赋予艺术与情感价值。艺术家通过居民合作,将采集于该小区的室内图像,以数码印刷、3d打印、互动门铃等方式,微缩到信箱内。信箱如同一扇扇小窗,展示每个家庭的温暖记忆。这是对社区生活的纪实,还原了集体记忆和空间情感的诗意。

曹斌华

从创作者到催化剂:艺术家的能力拓展

公共艺术深入社区的关键在于转换艺术家的思路,从单向表达转向与民共建。共创的核心是以艺术为媒介,培养社区成员的参与意识,将艺术从单一的创作延展为集体的文化记忆与共享体验。在社区公共艺术实践中,艺术家的角色已不再局限于创作者,更需要承担多方面能力的延展。艺术共创需要艺术家去激发居民的参与和共鸣,但这一过程往往伴随组织和协调的复杂性。艺术家需要具备编导般的策划能力,通过设计吸引社区成员的兴趣;需要协商者的沟通能力,与社区委员建立信任并回应行政需求;还需具备组织者的执行能力,将零散的参与意愿转化为有序的集体行动。

朱珠

数字时代的新技术建构起人类的各种假肢,愈发庞大的虚拟系统使我们陷入感性贫困、身心分离的困境。对话、沟通、交流等与社区的联动将我拉回了真实、切身的现实。知觉被释放,“人”的价值被重新看到,这真是久违的温暖和力量。我们以逻辑证明,但以直觉发现。这其中难以厘清的创造性直觉就是基于“人”的艺术所给予的经验。

马翀

什么样的艺术或设计是具有公共性的?“艺术圈”是一些评论机构或专业人士挂在嘴边的词, 似乎这个“圈”是创作者和公众之间无形的隔阂, 它召唤着大众,希望得到大众的共鸣,同时又保持着高度与距离,使之置于超越日常以外的特殊仪式感上。进入白盒子或黑盒子的行为,对于一般的公众往往是一种被动接受和具有仪式感的行为。就好比一次猎奇的旅行。艺术作品与观众如何产生互动?马塞尔·杜尚说“参观者的目光成就了作品”,事实证明,缺少观众的展示或创作是缺少灵魂和开放性的。

那么对与艺术介入社区,是否就意味着艺术家或设计师在今天需要更多的去服务于大众 ?我个人认为,两者之间的关系应该是相互的,是一种互动的关系。一方面创作者从审美的角度启发了大众,使其跳过仪式的过程,目睹了作品的诞生,甚至参与其中,这一过程使作品具有了“共感之性”消弱了观众对其形式上的“陌生感”,同时建立了社群的“归宿感”。另一方面,大众的特殊性使创作者不得不放弃习惯的工作方式,扩展方法、材料、展示、甚至是审美的边界,此时的创作者是至于“圈”外的挑战,它需要面对不同的年龄和阶层的观众,找到创作的线索与关系,这一过程中的坚持或妥协必然成为作品的一部分,从而丰富了作品的公共意义和社会内涵。

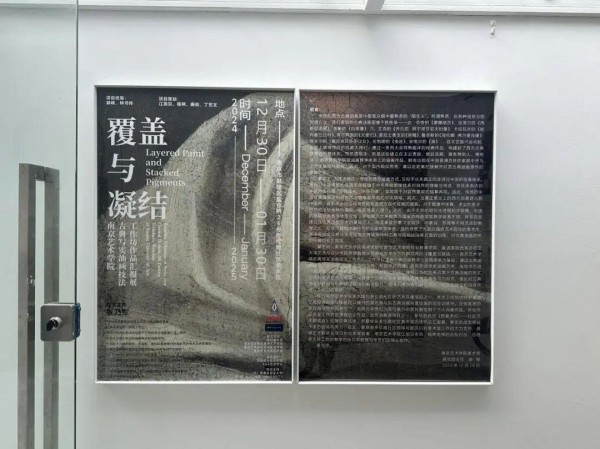

《覆盖与凝结》

设计团队:曲俊、江加贝

多伦路社区居民走进南京艺术学院美术馆,走进古典油画

曲俊

传统的西方古典油画是中国观众眼中最熟悉的“陌生人”。所谓熟悉,在各种信息与图形媒介上,我们看到的古典油画图像不胜枚举,自文艺复兴运动起,历史上璀璨夺目的绘画大师们,通过一系列大众耳熟能详的经典作品,构建起了西方古典油画的完整体系。而所谓陌生,则是这些建立在王公贵族、教廷宫殿、富有赞助人、博物馆/美术馆与学院派油画教学体系上的油画作品,鲜有出现在中国普通百姓的家庭中并与之产生联结与影响。因此,对于国内观众而言,难以近距离的接触并欣赏古典油画原作的精妙之美。

事实上,古典油画这一传统的西方绘画方式,又似乎从未真正的走进过中国的绘画体系。首先,中国传统的绘画系统根植于中华传统哲学体系对自然的理解与再造,在此体系内的中国传统绘画 “外师造化,中得心源”,非局限于对自然景观的描摹再现。因此,传统的中国绘画很难走向对自然之物毫发毕现的写实领域。其次,当真正意义上的西方油画进入到中国时,摄影术业已出现并开始改变西方现代绘画的面貌。对于图像中求真、求实的需求,自然的由绘画转向摄影、电影等新兴媒介。此外,由于文明的现代化进程起步较晚,中国的学院绘画教学体系在创立伊始就与大多数西方国家的传统学院教学体系不同,并非完全建立在古典造型艺术的基础之上,而是兼收并蓄了学院派、印象派、苏派等不同流派的教学之长,形成了具有中国特色的绘画教学体系。这也导致了大部分国内艺术院校的美术生,并未有机会完整地接受传统古典油画材料工具与绘制技法等方面的训练,对古典油画的所知所解亦有所局限。

基于此,南京艺术学院美术馆于近期邀请了美国西弗吉尼亚大学艺术与设计学院终身教授张乃军先生举办了为期四周的《覆盖与凝结——南京艺术学院古典写实油画技法工作坊》。工作坊以正统古典油画教学与实践体系为基础,通过古典油画技法的系统研习,结合创作实践,帮助学员梳理、研究欧洲传统油画艺术,指导学员进一步掌握古典油画的艺术语言及相关材料、技法。课程以当代绘画语境下古典油画的形式应用和观念发展为框架,以着重于古典油画多层画法的课堂肖像练习为形式,强化对古典油画材料的分析和技法疑点的解决能力,获得古典油画的研习方法、相关的视觉和信息资源以及观念的提升。

作为南京艺术学院美术馆与多伦路社区的艺术共建项目之一,本次工作坊也特别邀请了数位多伦路社区居民以模特的身份参与到古典油画肖像绘画的写生训练中。在张教授的亲自指导与共同参与下,老师与学员们为每位参与的居民都绘制了个人肖像作品。所绘作品既是工作坊的课程结业作品,也作为参展项目之一,参与到此次《想象多伦——社区艺术联欢会》的展览单元中,并最终在多伦路社区美术馆完成作品汇报展。展览的成型得益于多方的共同努力!在此,要感谢多伦路社区领导与居民们对美术馆工作的大力支持;感谢艺术联欢会项目的总体策划者:南京艺术学院江加贝老师、杨朔老师的无私付出,也感谢主持工作坊教学的张乃军教授与学员们的倾心创作。

《一千四百四十五公里》

设计团队:杨朔、高浩歌、郑雅雯

内蒙古多伦县居民与江苏南京多伦路社区居民的共同创作南京多伦路社区因为内蒙古多伦县而命名,跨越千里的地理位置,因为一个名字、一朵云、几个人而再次“相遇”。

高浩歌

在数字时代的今天,大众通过媒体可以方便的接触到大千世界。以往被束之高阁的艺术,得以直观的走到大众面前。艺术家们应该抓住这时代的风口,构建艺术和真实社会的关系,让社会大众接触艺术,参与艺术。使得大众可以接触到艺术的真实。艺术家更应该意识到,真实的受众不是纸面上的用户画像,而是一个个有喜怒哀乐的人。让人民参与艺术的评判,让大众理解且接受的艺术,才是好的艺术。

郑雅雯(多伦路社区居民)

本次活动让我体验到了不一样的乐趣。和邻居们一起为社区努力,氛围温馨。大家齐心协力完成任务,增强了社区的凝聚力。这种活动让生活更有意义,参与社区活动,深感意义非凡。和大家一起为社区服务,充满成就感。看到社区因我们的努力而变得更好,心中无比自豪。活动中结识了新朋友,拉近了邻里关系。以后我会更加积极参与社区活动,为建设美好家园贡献自己的力量。

《日常的多伦》

设计团队:张魁、张彬彬、高雷、杨朔

邀请居民描绘一件自己珍爱的衣服,

讲述背后的故事,以图像方式在小区的阳台上“晾晒”

张魁

从底层涌现:艺术介入社区是推动社会进步的一种方式

科技进步、AI进化未必带来人类进步,但是技术对社会的冲击却促成了人类反思的机缘。当下时代的转向正是人类集体意识进化过程的重要节点,艺术介入社区就是推动社会进步的一种方式。

1.从社区开始,激发人的创造性,赋予个体主体性。

工业化以来,人们努力学习、工作使自己成为社会机器运转的一部分,而在其中渐渐交出了人生的主导权。当我们过分依赖系统而无法自主时,会造成生命意义的缺失。就艺术介入社区这来说,艺术家从创造作品转变为创造生活本身,通过参与性活动,也鼓励参与者的个体创造性,激发每个人的自主意识。让每个人从被动的、被安排的日常行为转向为自主选择,从最小的改变开始,从僵化的规则和限制性思维中解放出来,从这个意义上来说,社会雕塑的理念是点燃每个人的火种。

2.从日常生活开始,从目的导向转变为体验导向。

在社区活动中,被不同的人问到“你们做这些的目的是什么”。我们可能习惯于关注目的,但生命的终极目的是体验。人工智能可以直接把结果呈现出来,当所有的结果都可以即刻得到时,时间应当怎样被度过?我们不得不重新审视时光如何流逝,体验当下不是一种无奈的自我安慰,它是一种完全不同的存在方式,注重感受而非逻辑,在人工智能时代将成为人与非人的根本区别。社区活动和艺术介入正是通过体验来丰富生命过程,通过反思重新面对存在问题。

3.重塑邻里关系,重建社群情感链接。

个体的存在也具有粒子与波的双重属性,个体的人和关系中的人。人既需要主体意识,也需要建立联系,健康的方式是在两者之间寻求平衡。而时代的快速转变造成巨大的社会失衡,数字化正加速人与人的疏离。社区是人们真实的生活场所,重塑社区最重要的是重建人的链接,把人从原子化拉回社会关系之中,通过社区活动和艺术介入,让人重新回到真实的世界,维持个体与群体、思维世界与物理世界之间的相对平衡。

艺术介入社区通过策划活动、制造事件、作品共创把人聚集起来,激活场所,是一种积极的社会创新实践,这几年各个地方星星点点的出现,社会的改变正在从底层涌现。

庄纾

艺术介入社区其实是艺术家、艺术工作者与社区居民互相认识、合作的一个过程。开始大家都以某种调适的姿态来面对彼此。我觉得平等未必是“放弃”自己的语言模式以期得到接纳,坦诚地展现自己也是相信对方的表现,不理解或者误解常常是改变的开始,只有这样艺术介入社区才可能是真实的发生,而最难的就是这样一个过程。它需要足够的时间与体验,更需要强大的勇气与初心。

《答案在种子里》

设计团队:杨朔、张魁、张彬彬、丁艺文

太阳能,旧菜萝,种子,打哑谜

丁艺文

艺术介入社区,仿佛是在技术时代的庞大机器中插入一段异质代码,唤起对日常的重新想象。在“想象多伦——社区艺术联欢会”中,从元旦喜帖到塑料脸盆,这些原本为艺术装置设计的物品被居民逐一取走、重新使用。它们的‘消失’,不是艺术的终结,而是一种新生。正如技术的逻辑将人类的技能外化为机器,艺术在这里也经历了解构与重组,但其目的并非剥夺,而是赋予。在这种转化中,艺术装置超越了其形式的束缚,成为人们日常生活的一部分。它提醒我们,艺术不仅关乎美学,更关乎对人类存在和社会关系的再思考。

张彬彬

当下公共艺术的创作方式已从艺术家与场域的一对一对话转换为艺术家、民众、管理者等多节点融合共创,这种转换为艺术家带来新的挑战,如看问题的多元视角、与环境/空间的深度融合、多方面关系的协调等。在这样的语境下,公共艺术不仅是一种视觉狂欢,更是一种文化表达和社会互动的媒介。艺术家更像是一位协调者的角色,尝试设计一种游戏规则、建立一种行为方式、提出一种解决问题的策略,从而用艺术的方式促进社区交流与互动,增强居民参与感,营造和谐美好的社区环境,反映社区文化与历史,提升居民对社区环境的认同感、归属感与凝聚力。

《小小大世界》

设计团队:高雷、郑雅雯、高浩歌

把微缩人偶放置在社区生活场景中,通过微缩人偶与真实世界的比例差异,强化了个体与现实力量的对比。从心理感受微妙的变化开始,探讨不同身份的个体在社会结构中的角色行为,这些小到需要努力去寻找和观察的“人造场景”,暗示在日常生活中被宏大与惯性忽略的细节,引发关于时间与空间相对性的思考,以及我们如何重新感知和理解当下的世界。

高雷

把微缩人偶放置在社区生活场景中,通过微缩人偶与真实世界的比例差异,强化了个体与现实力量的对比。从心理感受微妙的变化开始,探讨不同身份的个体在社会结构中的角色行为,这些小到需要努力去寻找和观察的“人造场景”,暗示在日常生活中被宏大与惯性忽略的细节,引发关于时间与空间相对性的思考,以及我们如何重新感知和理解当下的世界。

《蓝意多伦》

设计团队:黄睿琦、高浩歌、张扬

将生活里的床单、

桌布使用蓝染工艺重新赋予色彩与生命力。

黄睿琦

首先,这种基于日常生活的艺术创作极大地激发了居民的参与热情。床单和桌垫作为家庭常见物品,它们的变身不仅让居民在日常生活中发现美的可能,还促进了邻里间的交流与合作。这种自下而上的创作模式,强调了社区艺术作为连接个体与集体情感的桥梁作用,增强了社区的凝聚力和归属感。

蓝染艺术作为一种传统工艺,其融入社区创作,不仅丰富了社区文化生活,也是对非物质文化遗产的一种保护与传承。通过这样的活动,年轻一代向老一辈展示和传授技艺,促进了文化的代际交流。同时,这种结合传统与现代的生活方式,为社区发展注入了新的文化活力和青年力量。在蓝染艺术创作中,使用天然染料和环保材料不仅是对传统技艺的尊重,也是对现代可持续发展理念的实践。这种环保意识进一步融入社区艺术项目中,鼓励居民使用回收材料、自然元素进行创作,如废旧衣物、纸张、植物纤维等。这样的创作不仅能减少废物,还能提升居民对环境保护的认识和参与度,形成社区内的绿色文化。

当这些蓝染作品不再局限于私人空间,而是被展示在社区公共空间时,它们便成为了公共艺术的一部分,为社区环境增添了艺术氛围和人文色彩。这样的展示不仅美化了社区环境,更重要的是,它鼓励了更多居民走出家门,参与到公共生活的讨论和欣赏中来,促进了社区空间的活化与利用。居民们利用床单桌垫进行蓝染艺术创作,不仅仅是一种艺术实践,更是社区发展、文化传承、公共艺术创新的一个缩影。它启示我们,社区艺术的价值在于其能够激发居民的主体性,促进社区内外部资源的有效整合,社区艺术创作是一个多维度、多层次的实践过程,它不仅能够丰富居民的精神生活,促进社区发展,还能够成为连接过去与未来、传统与现代、本土与全球的桥梁。

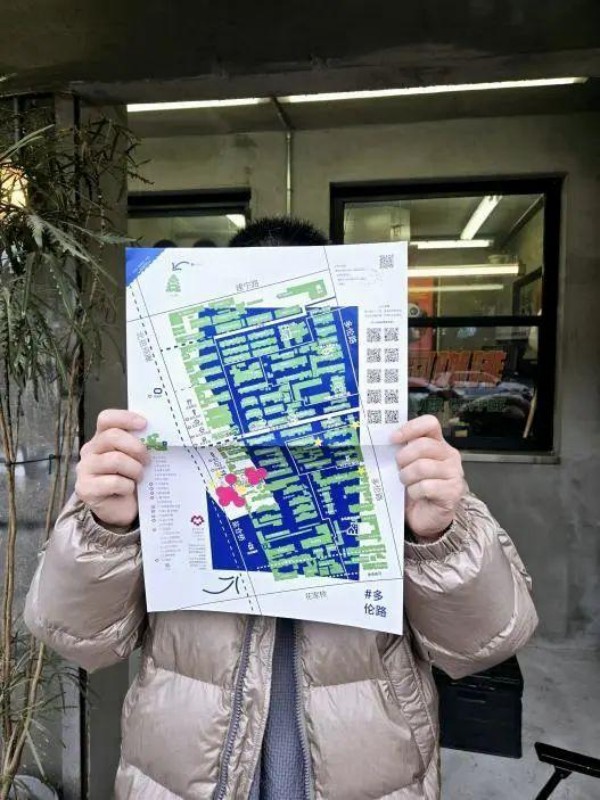

《漫步多伦》

设计团队:江加贝、魏婧婧、汪蕾、

蒋星然、史星昊、段兴禹

多伦路社区艺术地图中的漫游与对话

江加贝

社区是一个利益相关者众多且结构复杂的环境,社区治理的跨界和创新一直是社区基层工作者们关注的重点。艺术介入社区,能够为不同利益相关者带来精神慰藉,激发社工工作上的创造力,堪称链接社区内不同利益相关者的“润滑剂”。

基于此,作为一名具有工业设计背景的参与者,我从社区治理的视角出发,秉持参与式设计思维,向社区提出了美学治理的理念。此次的活动便是美学治理理念实施的初步尝试:通过环境美化,让在地居民切实感受到艺术作品介入日常生活空间后所带来的不同体验。

在开展活动期间,我们发现艺术创作的落地会受到诸多限制,但这也为创作带来了挑战与机遇。作品的落地不仅展示了艺术家对在地属性的理解,居民的评价更让创作者看到了作品的多面性,为相互倾听和学习提供了宝贵的空间。同时,我也在思考未来如何平衡艺术家与普通居民对作品的认知差异,并探索如何将艺术与设计思维更好地结合,创作出能够解决社区实际问题的作品(产品)。更重要的是,思考这些作品(产品)如何能够更好地深入到社区治理中,从而实现真正的美学治理,让艺术与设计的力量在社区治理中发挥更大的作用,为社区的和谐发展注入新的活力。

魏婧婧

社区作为人类社会空间最基本的构成单位,可供给艺术繁荣的生命日常作为灵感来源和丰富的空间日常作为呈现场域。数字时代的艺术与社区更呈现出不同以往的交互方式与面貌。数据可视化作为一种新的工具、方法和媒介语言,可助力艺术与社区之间更深层次的交流与融合。无论在参与主体多元性、形式内容多样性,以及覆盖群体广泛性等方面,数据可视化都还有更多有待探索和挖掘的价值。

段兴禹

研究表明在退休以后子女无法陪伴在身边的独居老年人常常面临孤独、抑郁和社会隔离等心理问题,艺术疗愈介入社区老人活动搭起了老年人与社会连接的桥梁。通过参与达达诗艺术创作,社区老年人能够在无须拘泥于传统文学规范的情况下,释放内心的情感与创意。这种自由的表达方式不仅激发了老年人的创造力,还增强了他们的自信心和社交能力。

通过本次活动,作为参与者与观察者,深感艺术介入老年人社区活动是一次有益的尝试,社区老人们不仅建立了自我认同感,还进一步增强了与他人的情感连接,进而提升了社区归属感。

《心相随,爱相伴 记录美丽生活》

设计团队:多伦路居委会

为老年人拍摄结婚照,定格幸福

《多伦生活》

多伦路在地“居民”自发参与