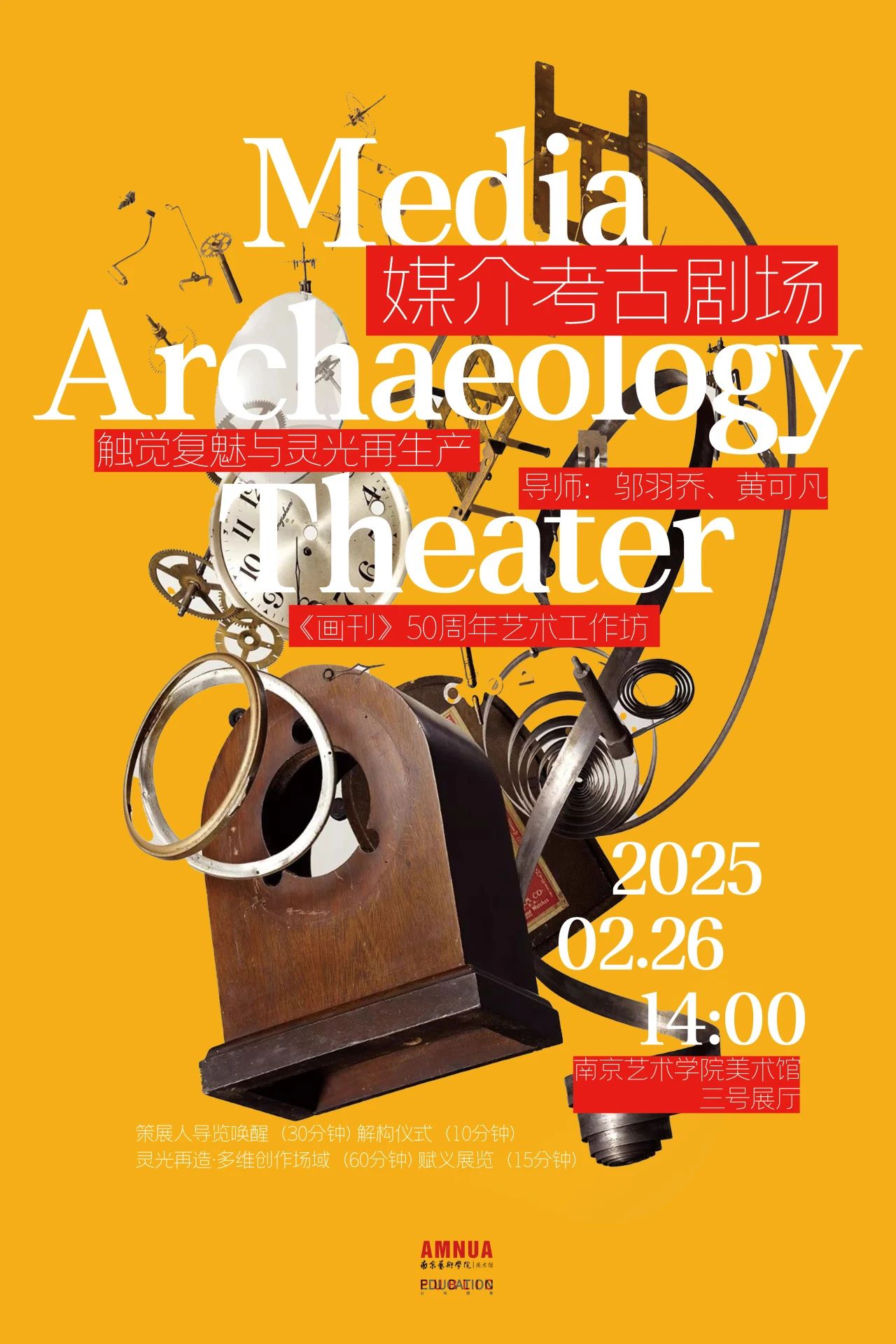

媒介考古剧场:触觉复魅与灵光再生产 —《画刊》50周年艺术工作坊

2025-02-24

在数字媒介主导的"灵光消逝"时代,我们以"解构与重生"的创造性实践重构艺术传播的仪式场域。值此《画刊》创刊五十周年之际,特别策划的"媒介考古剧场"将引领观众展开一场跨越时空的触觉复魅之旅——通过亲手触摸纸质媒介的肌理温度,唤醒对艺术传承的感性认知。

作为中国当代艺术的重要见证者,《画刊》自1974年创刊以来,以深度学术视角构建起独特的艺术文献谱系。本次活动中,我们将开启1970至2010年代五个历史维度的杂志档案库,邀请观众根据自己的理解将杂志解构成不同的样式并让其生长出独特的艺术形式。通过"解构与重生"的过程建立读者与《画刊》之间的新关系,这场实验性的艺术行动包含双重价值转向:一方面以触觉体验对抗屏幕时代的感知扁平化;另一方面以参与式创作突破观展关系的单向性。最终重生后的成品将作为展览的有机组成部分,实现"观众即创作者"的参与式博物馆理念。

工作坊流程

现场实施步骤(115分钟/场)

1 策展人导览唤醒(30分钟)

2 解构仪式(10分钟)

①.自由翻阅不同年代杂志,建立个体与刊物的时空对话;

② 参与者提取核心视觉符号(选取具有时代特征的文字/图像),以不同的方式解构素材的原始样貌;

③ 提供碎纸机,鼓励参与者将当代商业广告投入粉碎,形成"信息垃圾"与"艺术碎片"的视觉对比;

④ 根据选择和创造出的素材,构思自己的叙事;

3 灵光再造·多维创作场域(60分钟)

A:按原貌拼贴出某幅经典作品的变体;

B:让数字时代符号与传统编排的板式碰撞出新图景;

C:立体拼贴,将传统封面的平面构成升维到三维立体空间;

4 赋义展览(15分钟)

每位作者用1分钟陈述解构-重构的认知路径

工作坊导师

邬羽乔

南京艺术学院设计学院讲师,设计学博士研究生。本科毕业于上海交通大学,获视觉传达专业、德语专业双学士学位,硕士毕业于德国奥芬巴赫设计学院舞台设计专业。专注于舞台设计、公共艺术、社会设计的创作和研究。

舞台空间作品:先后为马尔堡黑森州立剧院、法兰克福的人民剧院完成话剧《卡夫卡-审判》、《列那狐》的舞台设计、服装设计,话剧《我所知道的真相》入选2024第比利斯舞台设计双年展,舞剧《千顷澄碧的时代-舞之以民》入选国家艺术基金舞剧单元,话剧《故乡》鼓楼西南大戏剧周,话剧《培尔金特》第十五届国际易卜生大会展演作品,话剧《量子时代的爱情》江苏省艺术基金2024资助项目,音乐剧《沧海一粟》和话剧《大桥风景》分别获第一届、第四届江苏省紫金文化艺术节小剧场单元最佳舞美设计奖,舞蹈剧场《在时间的岛屿上》,《瞿秋白》,《孩子们与大胆妈妈》,《包豪斯》等。

装置艺术作品:多次参加国内外当代艺术展览,留德期间装置作品《0.1786:1.29》于德国富尔达皇宫进行展览,装置作品《Die RegnendeErinnerung》、《Das Treffen》先后专题报道于法兰克福汇报,2024年动态雕塑作品《韵韶双鸣.罄钟华彩》入选第十四届全国美术作品展览,2023年混合媒介交互空间艺术《长江记忆》,受邀参展于何以长江-长江文化数字大展等,装置作品《渔歌唱晚》参加“2022艺术点亮城市公共艺术大展”,展览并永久收藏于无锡运河艺术公园。

黄可凡

正德职业技术学院艺建系专业教师,南京艺术学院、伯明翰城市大学研究生,获视觉传达、中国当代设计专业双硕士学位。致力于当代艺术设计与新媒体传播学领域的创作与学术研究。

作品曾获中国汉字文化创意大赛、KTK靳埭强设计·全球华人设计奖项。在利物浦Open Eye Gallery负责当地环保组织TreeStory活动的运营,英国线上PLATRORM杂志担任排版与拍摄。

关于展览

《画刊》:1974-2024

开幕时间:2024年12月27日 下午3点

展览时间:2024年12月27日—2025年3月1日

展览地点:南京艺术学院美术馆3号展厅

艺术总监:毛晓剑

策展人:孟尧

学术主持 :林书传

空间设计:阎洲

视觉设计:张鑫

信息设计:张以偌 薛颢润

视频指导:蔡寅羽

执行策展:蒋林娟

策展助理:齐晓鸾 贾志陟 成宇娴

展览统筹:姜姝 陈燕 毕慧霞

学术顾问:冯白帆 徐志君

展览顾问:徐轩露

技术顾问:修宇 苏凤敏

主办:

江苏凤凰美术出版社·画刊艺术中心

南京艺术学院美术馆

展览支持 :

江苏省艺术与科学中心

安徽省哲学社会科学重点实验室.智能技术与设计文化实验室

特邀艺术家:

丁成

申大鹏

许毅博

华茂一楼

汤国

沈勤

张文超

单鼎凯

周啸虎

胡顺香

阎洲

龚新如

董文胜

蒲国昌

展览前言

杂志精神与媒介活性

《画刊》:1974-2024

从《江苏画刊》到《画刊》,50年的历程不仅是一部杂志的变迁史,更是中国艺术在社会文化变迁与艺术生态演进中的重要见证。它回应时代变化,同时塑造自身的文化基因;既记录,又介入;既观察,又推动实践,在多重变迁中不断拓展其价值体系。50年的发展,是编辑逻辑与艺术生态持续互动的过程。在这一过程中,《画刊》不仅是艺术信息的枢纽,更是思想交汇与文化叙事的重要场域。从扎根内容的专业化表达到跨越媒介边界的探索性实践,杂志不断调整自己的角色,在不断变化的关系中延展其文化使命。基于数据挖掘与人文学术的交叉研究,展览运用自然语言处理、知识图谱构建与信息可视化技术,对《画刊》50年的文献进行梳理。这次尝试旨在通过数据方法,更好地理解自身的发展脉络与知识生产过程,为杂志未来的创新探索提供借鉴。展览回溯《画刊》(创刊50年)与江苏凤凰美术出版社(建社40年)的发展脉络,呈现两者在艺术出版中的互动历程与实践成果。同时,通过“《画刊》封面计划”和“一个美术馆的诞生”两个项目,展示杂志在“介入性媒体生产”上的探索与创新。历经50年,从《江苏画刊》到《画刊》,变的是媒介传播的环境,不变的是价值塑造的使命与立场。在时代的更迭中,它始终以求新求变的媒介活性,延续杂志的编辑传统,这正是《画刊》杂志精神的深刻内核。

《画刊》主编

孟尧

2024.12.25

项目策划:宣文陵

项目统筹:金玉衡