杭 间 |新现实主义艺术的“无边田野” ——从“魁阁”到雷子人“渼陂”的意义

2025-06-23

新现实主义艺术的“无边田野”

——从“魁阁”到雷子人“渼陂”的意义

杭 间

雷子人20年前开始到江西“渼陂”,开展“田野调查”、写生、创作,每年在“渼陂”住一段时间,至今坚持二十年,“渼陂”改变了他的生活、学术、思想和创作,在他心目中,这个真实江西乡村早已不是一个具体的地名,而是一个巨大的“象征”,无论他是否以此为依托,“渼陂”作为他二十年来极其熟悉的人、事和物的综合体,都不可避免成为他思考中国乡土社会变革的母体。

“渼陂”在我看来有三层含义:1、是现代“故乡”的混合物,谕示着他肉身离开乡土而精神重回乡土的渴望,“故乡”是鲍辛格尔所说的“任务”;2、借助对象和绘画之间关系的探索,他完成了从画家到“艺术家”的蜕变;3、“渼陂”的创作,完成了他对“新现实主义艺术”的理解和新的表达。而后者,已具有中国现代主义、后现代艺术到“当代艺术”转型的典型意义。

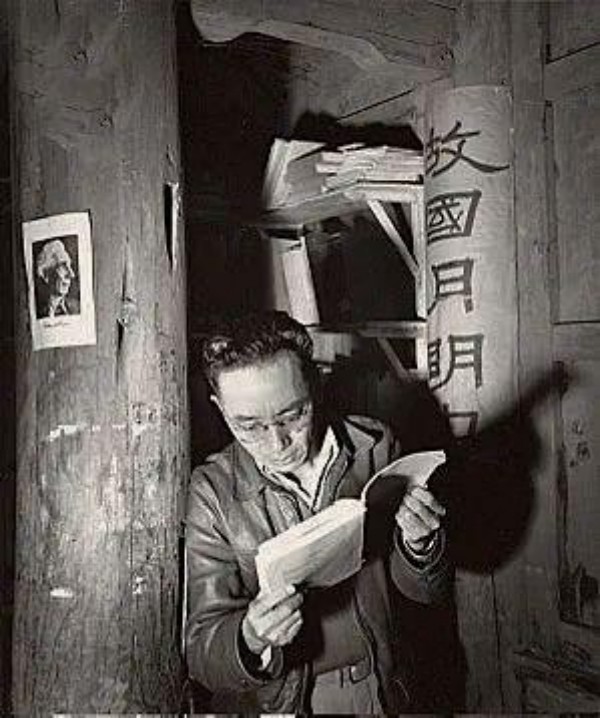

1944 年费孝通在魁阁(云大档案馆藏)

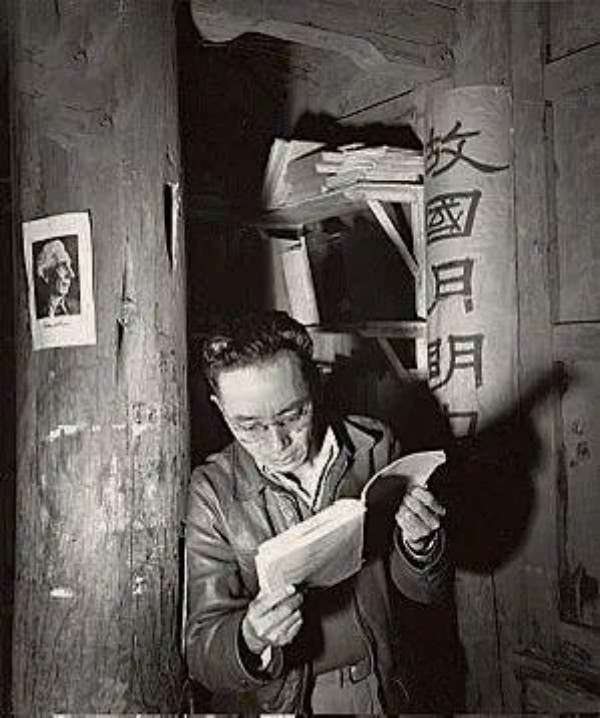

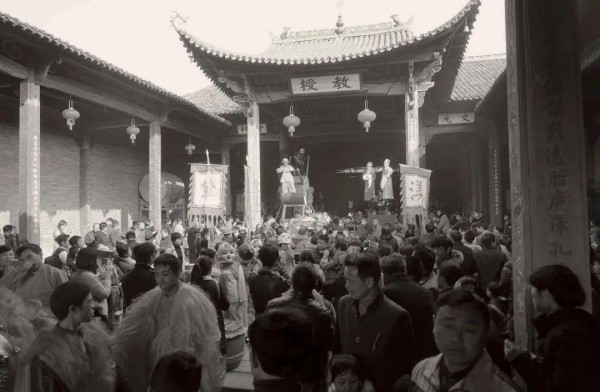

渼陂永慕堂,2022年(李约瑟摄于1944年,来源:剑桥大学图书馆)

渼陂永慕堂,2022年(李约瑟摄于1944年,来源:剑桥大学图书馆)

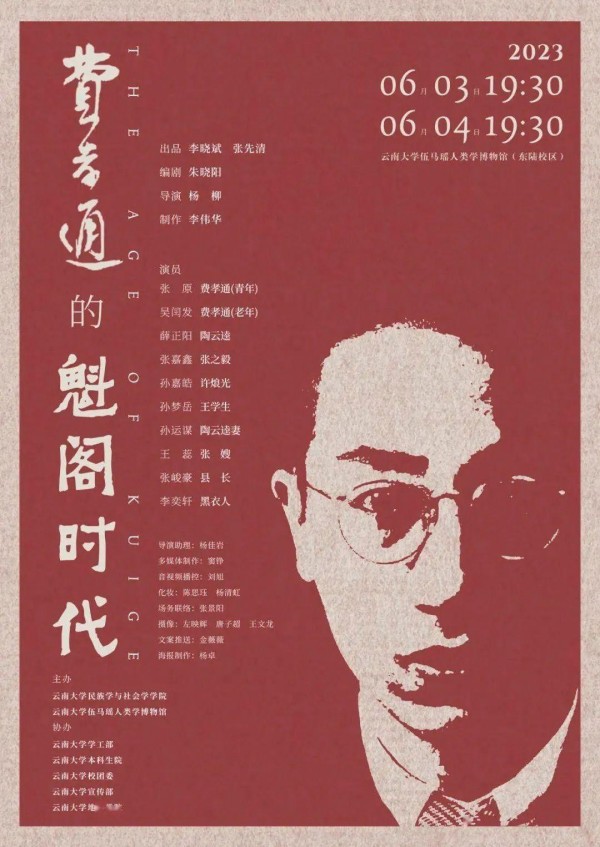

费孝通的魁阁时代(海报)

雷子人为什么到“渼陂”?

一

2004年前后,中国当代艺术进入了“特殊期”——在经历了89以后的调整、探索“繁荣期”后(众所周知,90年代是中国当代艺术开始真正自觉探索时期,以“89中国现代艺术展”的“落幕”为契机,艺术家们从85美术思潮的“西化”中反思离开,而此时的意识形态的“不争论”又为艺术家的自由探索创造了条件)的普遍苦闷和彷徨。

这首先是时代的使然。2001年12月中国加入“WTO”,随后是经济快速发展的几年,艺术家印象深刻的是,经济的“全球化”也带来的文化全球化的巨大影响,原来二手或显得间接的欧美当代艺术,现在通过文化交流、外来展览直接进入中国公众视野,更主要的是,不仅是视觉和思想,艺术品的全球性流通,也随着国际性的艺术博览会、798艺术区的建设而更直接化,当代艺术的“反抗对象”显现了前所未有的模糊性,代表政府的首届北京国际美术双年展(2003年)也希望更开放,上海双年展2004年的主题是“影像生存”,其目标是国际一流的当代艺术双年展;“麻将:中国当代艺术收藏"展"2005年6月在瑞士伯尔尼美术馆开幕,展出希克收藏的中国当代艺术作品三百余件,乌里·希克(Uli Sigg)——作为一个来自西方瑞士的商人、外交家,是什么激发并促使他收藏“什么样的”中国当代艺术?这引起了中国本土的艺术家、学者,以及收藏家们的诸多反思。批评家栗宪廷撰文提出了“后殖民语境下的中国符号”等问题,批评部分艺术家为迎合国际市场的符号化(“政治波普”“玩世现实主义”)创作,批评家高名潞提出“整一现代性”,反对西方中心主义,构建中国自身的当代艺术逻辑。高名潞说:“把现代性置入特定的西方历史时期全面地看,就会发现不存在一个完美的、普遍的现代性。整个现代史是与血腥、暴力联系在一起的。所以将西方的东西理想化,拿来作为我们抽象的价值模式会掉入全球主义、西方现代性中心的窠臼,是行不通的。不注重在地性、区域性、文化特殊性就会掉入新的霸权主义之中,这是一个严重的问题”。(高名潞,《现代性的中国逻辑:整一现代性》中国社会科学报,2010年10月12日)

上述的“特殊性”,一个显而易见的影响是:它直接引发了自八五美术思潮以来中国艺术家的真正成“规模化”的反思。大家的问题也简单:究竟什么是中国的当代艺术?涉及到每个人的问题是:我们应该如何创作?

雷子人应该也是这两个问题。此时他已经在画界颇有声名,尤其是纸上彩墨人物绘画,他逐渐形成一种类似于戏譃、调侃的风格,变形的动态和表情,拉开了与现实的距离,他常常营造出一些类似于老庄哲学意境的情节和叙事空间,使得画面具有荒诞和超现实感。他这一时期的画,也颇受一些修养不俗的藏家喜欢,在同年龄层的画家中是首先进入生活优渥者。但是他很不安,跟着著名画家李少文先生读完硕士后,2003年又随李少文先生和美术史论家罗世平先生读博士……,对于一个已经渐露头角的画家而言,这已经不是为了“学历”。

这时候,他发现了“渼陂”,并投入进去。

雷子人在《渼陂·渼陂——一个画家的古村落图记》的后记中有这样的文字:“一年前的深秋偶见渼陂,匆匆一别却持久难忘,半年后我有心而为再次来到渼陂,并企图尝试用绘画、影像、采访、手记以及文献考证等多种元素,对这个让我能见如烟往事般的村落投掷凝视的目光。”他没有在书中将“持久难忘”和“有心”作理论化的阐述,他只是说“用诗一般的柔情去图构一个村庄的风貌不是我的本意,单纯地收集一些可供日后创作所需的素材也不是初衷,纪念是一种痛,一个村落现有的人文生态、新时期农村在人文地理和风俗传承等众多层面已然发生变化,都将成为历史的一部分,作为外来客的我以及我的书写也将成为其中的一部分吗”?(雷子人《渼陂·渼陂——一个画家的古村落图记》山东人民出版社,2007年)

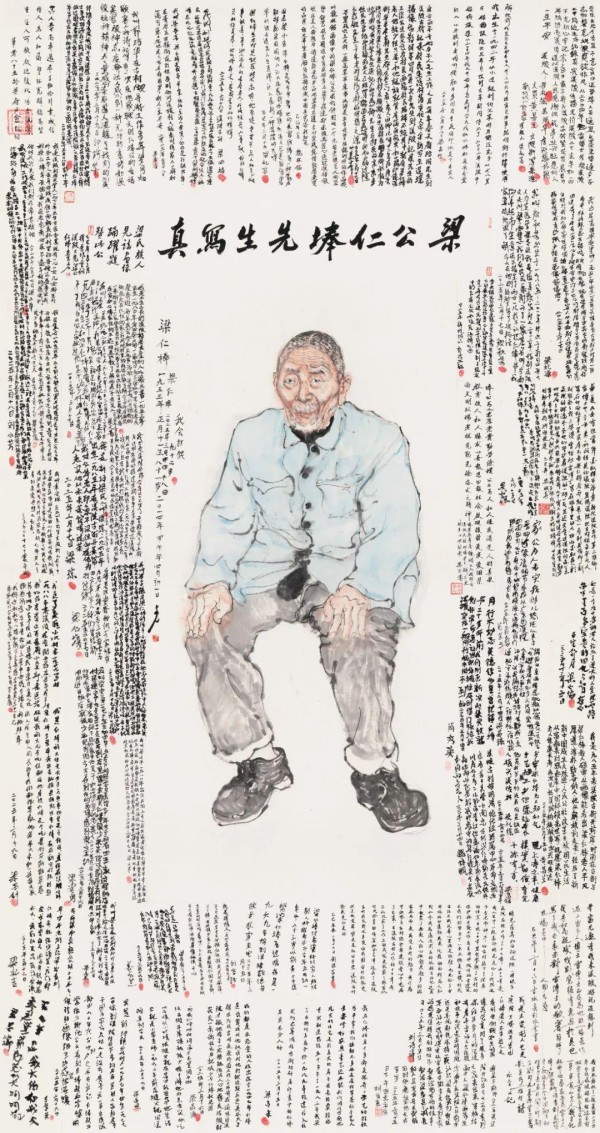

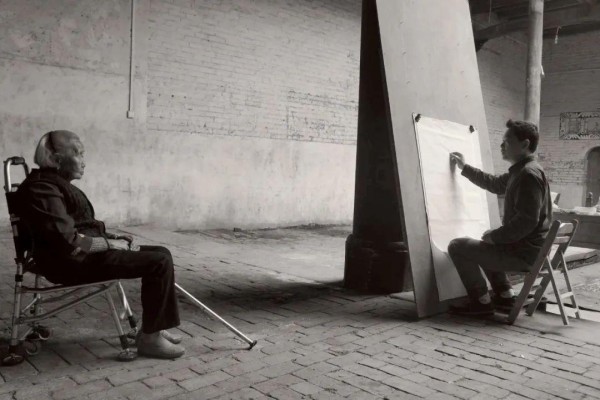

雷子人 梁公仁埲先生写真

129×249cm 2014年—2025年

雷子人作品 绢本水墨

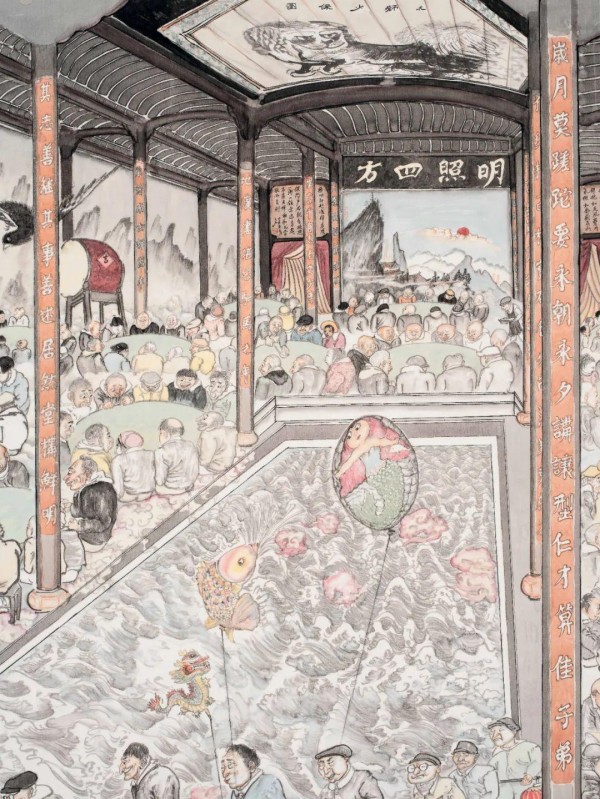

200cmX245cm 2024年 局部

二

澄清雷子人对“渼陂”最初关注是源于一个来自乡土的受过学院教育的留在城市的画家,在返乡时的“偶遇”并从偶遇中发现乡野人文变迁中的“纪念”之“痛”,是必要的。那个时期,城市化迅速冲击乡土、无情的移风易俗也曾吸引其他的画家去怀旧和感伤,雷子人如果止步于此,也不足以说明其“转型”之意。

从他最早开始的渼陂文图来看,他再回“渼陂”住下来,是做了较为充分的文化人类学的田野调查的准备,地理、行政沿革、村史、族谱、宗教、建筑、空间、艺术、生计等等,一个画家借助文化人类学来重新观察中国农村的基层,即使对于一个出身乡土的人来说,也有时代追求“真理”的意义,对于彼时的中国当代艺术,全球化更促使思考转向本土——但如何接近真实的“本土”,与当时许多观念先行的当代艺术家不同(三峡移民、长征路上、矿工…),雷子人选择了所谓“学术”——他要解决绘画的世界观问题,要在社会科学的“田野”的基础上,搞清楚社会发展的本质(他所谓的村落史的书写实践:图像与文字的共构关系)。

从渼陂的“田野调查”开始的雷子人,现在有了类似于“魁阁”的含义。

1938年秋天,年轻的社会学家费孝通从英国学成归国,加⼊其⽼师吴⽂藻创办的云南⼤学社会学系,主持社会学研究室(即云南⼤学燕京⼤学社会学实地调查⼯作站)。1940年10⽉,为躲避⽇机轰炸,研究室迁到呈贡古城的“魁阁”(原名“魁星阁”,本为⼀座古建筑),抗战胜利后的1945年9⽉搬回昆明校本部,历时6个年头。但在此期间,“魁阁”在费孝通的领导下,汇集了⼀批学术精英与有理想的青年人,不畏艰苦,深入民族地区开展了⼀系列的社区调查⼯作,产⽣了许多有重要影响的学术成果,开创了中国社会学⼈类学历程中著名的“魁阁时代”。这一群学者所受的教育和研究方法虽然来自西方,但他们采取理论与实际相结合的原则,运⽤类型⽐较等⽅法,在农村、⼯⼚和少数民族地区的各种不同类型的社区,开展诸如农村社会经济⽣活、基层社区管理、少数民族历史与⽂化、城乡关系、农村与⼯⼚之间的关系等现实问题的调查⼯作,推动着社会学中国化的进程。对于后来的中国学术而言,“魁阁“的意义是不仅仅是社会学和文化人类学的,而是一种即使在战乱年代,学术和思想直面社会真实问题,依然保卫着对土地和人民的深切同情和理解。

而雷子人在渼陂,“一方面梳理一个村落从开基后已有历史的流变,通过志籍、族谱、口传文化所形成的叙事文本,依据村落现有的图像遗迹,如建筑、雕刻、民间图绘等,对村落历史做一个有序呈现;另一方面,用较长、较完整的时间溶入一个村落的日常生活中,尽量模糊客居者的身份,尽量减弱某种先验立场,分阶段去体察并记录现有村落风情。” 雷子人一个人的”渼陂“, 20年来因他一次又一次”重回“渼陂,而有了重回“魁阁”的意义。

但雷子人不是社会学家,他以“田野调查”的方法去观察“渼陂”,不是为了得出与社会学家一般的结论,“必要的考现”,是解决他的“纪念之痛”。他在“渼陂”,“是以一种身心在场的方式,去检验现实与记忆如何得以实现呈现的差异。我相信关于生存的记忆和追问不完全是个人化的,而是整个社会的变迁的组成因子,与现实的感觉相比,或许这更可以激发艺术家对相关问题的思考“。这段话,使我想起德国著名的实践民俗学家鲍辛格尔(Hermann Bausinger,1926—2021)的一个观点,“故乡是一个任务”,“故乡不是与一个地点相连的,而是与一群人相连的;故乡表达的是尚未存在但是人所期待的团结,故乡不是一个不可改变的自然现成物,而是任务。” “故乡”何以与“任务”连接?听起来有些拗口,但细想来,鲍辛格尔对故乡和个人之间的关系做了一个与众不同的超越性定义。“故乡”是所有来自于乡土的传统和精神记忆的总和,人在故乡之外的地方生活工作中,不断通过内心重塑和现实努力,来达至理想。因此,“故乡”是一种为理想奋斗的“任务”,这种任务是人一生中不可回避的,曾经留恋又曾经失望,甚至是疏离,但又宿命般的不可分离,回故乡,并为“故乡”做事,是一种责任,一种情怀,更是一种非常复杂的情感。

雷子人早年的绘画风格,颇接近具像的表现水墨的“风俗画”,用“风俗画”没有贬低之意,只是指他的题材,他喜爱民间的、传奇的,我曾经对他说过我的感受:就像我读到马尔克斯(Gabriel José de la Concordia García Márquez,1927 -2014)的《百年孤独》开篇场景,表面上看来是一种大场景的风俗活动描绘,但读者却从这种风俗场景中看到社会传奇式的荒谬,它展开了历史超现实的一种独特角度,这就是日常中的不寻常。但那时的作品,常常流于奇幻,而显现有才华的“轻”。

渼陂的深入,雷子人目睹那些具体的、亲切的、卑微的个体,头几年还在与他叙述生平杂事、安排祠堂纪念活动,并预约来年再来时的话题,再去,就不在了,就像米兰·昆德拉在《生命中不能承受之轻》中所说:“不能承受的生命之轻,即个体的游离,游离于它所依附的整体之外,这种游离导致归属感的缺失,让人无法承受” 。雷子人通过“渼陂”这个微缩社会“介入”,而具有一种类似“鸟瞰式”的视角,但他没有优越感,而是一种刻骨铭心的“纪念之痛”。

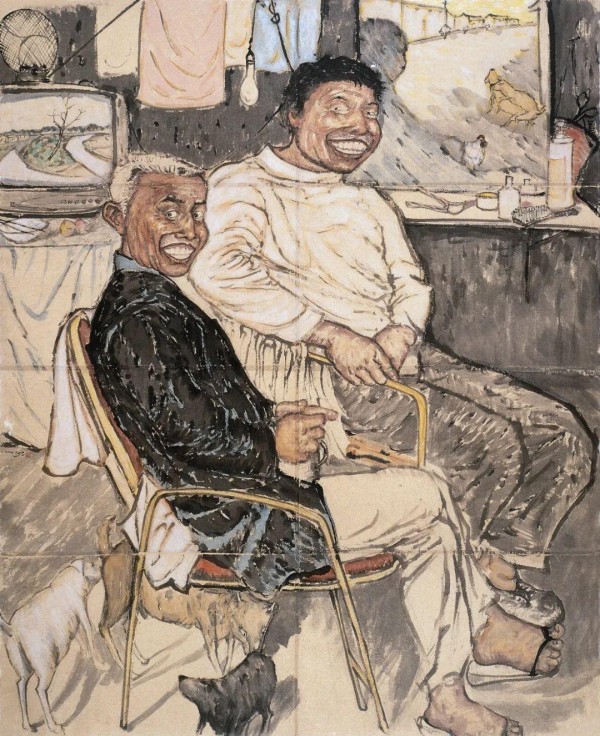

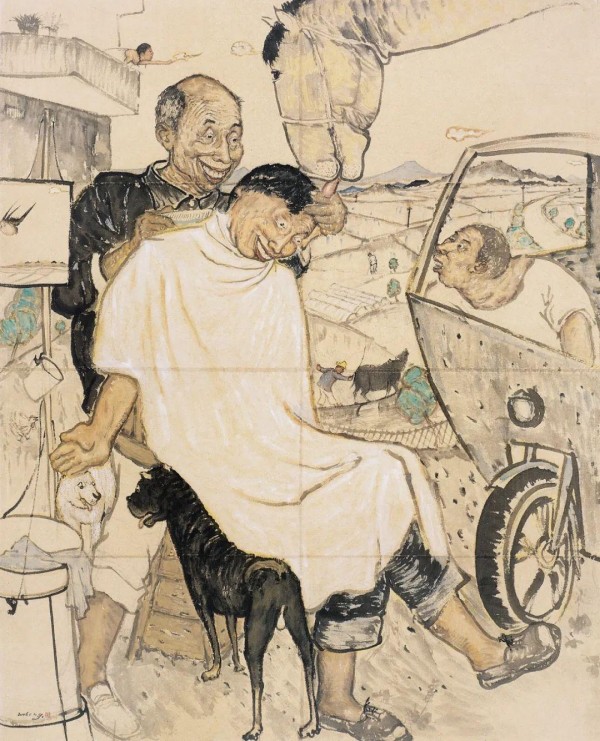

渼陂组画·发屋 纸本设色

196cm×156cm 2006年

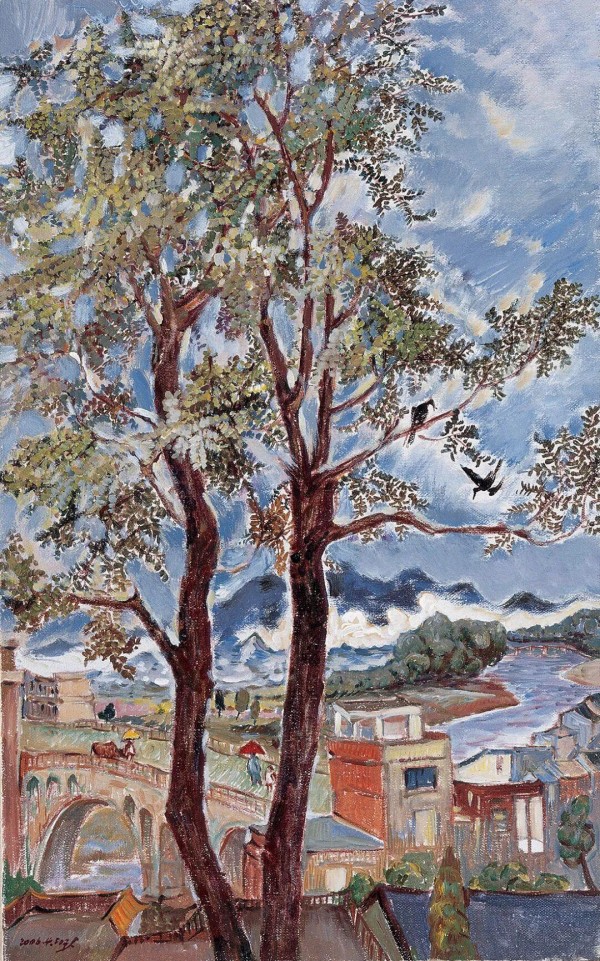

渼陂四月之八 布面丙烯

80cmx50cm 2006年

三

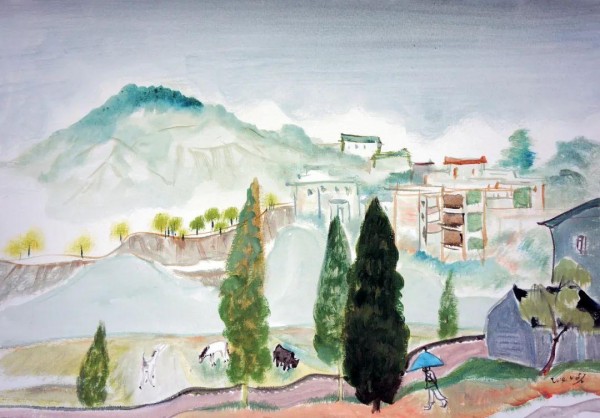

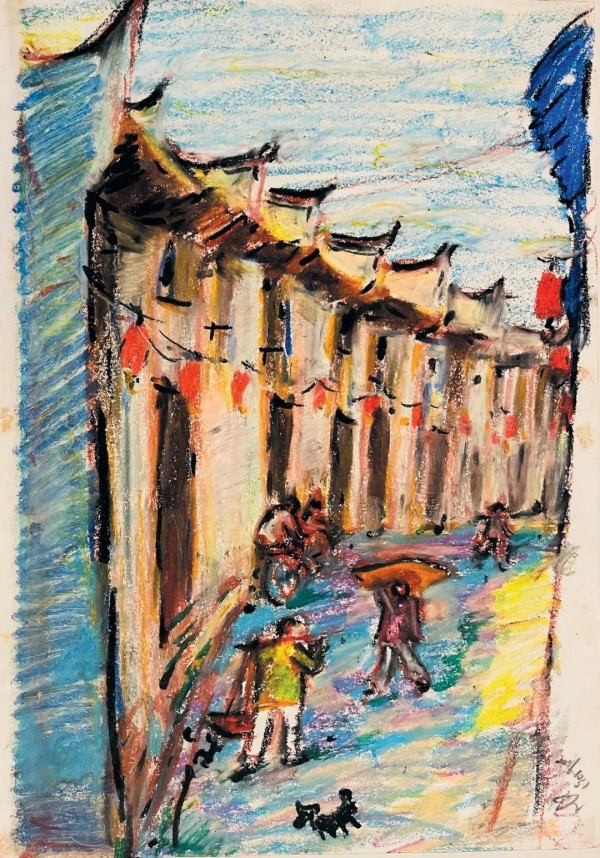

渼陂20年,雷子人除了文字的“田野调查”,还有大量写生:人物的、风景的。最初也许是图像记录,又或者是积累素材,但是二十年后再回过头来看,这些“现场”写生,变成一种个人化捕捉的凝视,显示了作者当时未曾觉察的东西。

写生大致有油彩与水墨两类,油彩主要是油画棒,水墨当然是毛笔、宣纸,看日期,很多时候是同一天交叉进行,但在表现上却有耐人寻味的区别:油彩的街景、风景往往通过透视呈现一种动态的不安,也许油画棒快速的笔触影响了表现性,但无论是色彩、还是建筑、街景中的人物——甚至小动物,都通过运动呈现出某种躁动和不安;相反,水墨写生,同样的街景,却显得诗意和平静,甚至连出工这样的题材,都显得抒情。两种技巧,分别看到了作者淡淡忧伤的、万花筒般的交织心情。

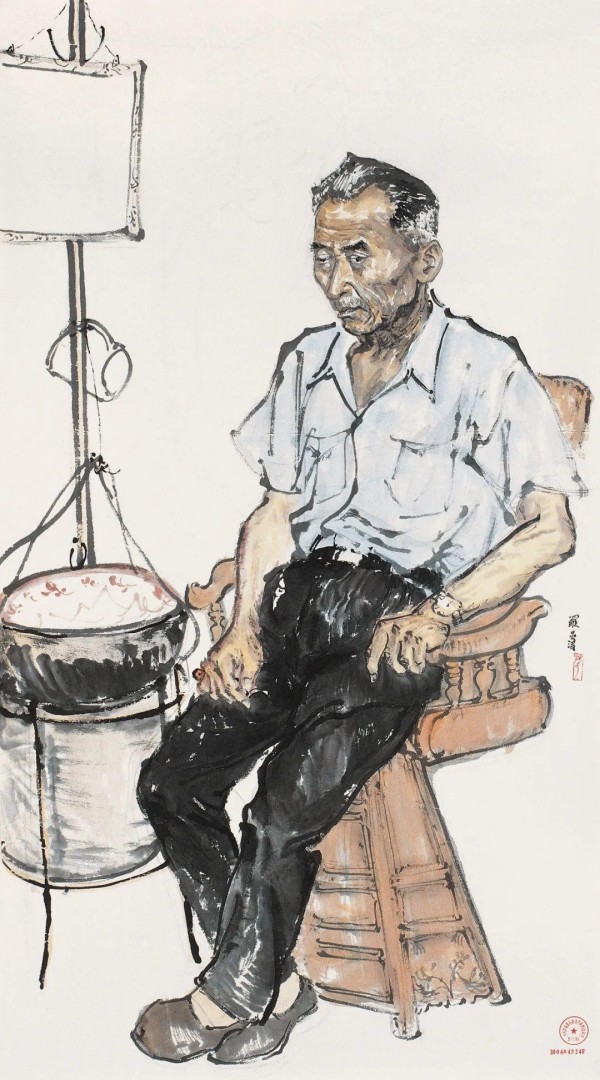

从现象学的角度看“写生”,写生是对“真实“和“存在”的一种捕捉,因此在这过程中,作为画家的 “我”,面对对象,如何寻找“真实”,是写生过程中自始至终的存在之问,尤其是人物写生。在现场,渼陂人追问像不像?这是谁?在雷子人这里,这个现场是谁的现场?写生与采风是手段还是目的?都构成了雷子人全部艺术行为,通过写生揭示作者对“渼陂“这个中国乡土社会的真实,是雷子人的史诗式的希冀,这一点,从他的根据写生展开的创作作品,以及将某次人像写生,通过村民题跋的形式,可以看出。

理发、归墟,是雷子人综合创作的两类题材,将日常观察凝聚在“理发师“和”归墟“,意味深长。画家陈逸飞曾经不遗余力筹拍电影《理发师》,在乡村,理发师的身份特殊,他类似于西方戏剧中的”丑角“,串联起各色人物,是日常叙事的中心,也是讲述者;雷子人曾用文字记录了渼陂的3个理发师,他们锋利的剃刀在头皮划过的感觉,冰冷的金属和温暖的肉身在理发这件事中惊心动魄。而”归墟“,则是一个区域社会巨大的交换场,价格、人情、土特产…所有的能量,都在这里四散而又千丝万缕关联。雷子人的创作以高度的完整性和象征性,通过琐碎的细节展现了中国乡土生活的日常精神。

雷子人曾谈到他中央美术学院的老师、著名艺术家卢沉先生的关于绘画的形式要去中心化对他的深刻影响。去中心化,回到日常生活,从乡土真实入手重新思考社会、艺术表现之间的关系,从而决定怎么画,这是雷子人艺术观开始偏向“新现实主义“的一个强烈特征。

渼陂组画·当墟 纸本设色

196cm×156cm 2006年

佑我后-渼陂写真·罗昌渭纸本设色

150cm×83cm 2006年

四

新现实主义,也称为Nouveau réalisme或New Realism,是1960至1970年代在欧洲兴起的一种艺术运动。受19世纪末作家维尔加所倡导的"真实主义"文艺运动影响,意大利电影出现了以真人真事为题材,描绘法西斯统治给意大利普通人民带来的灾难。表现方法上注重平凡景象细节,多用实景和非职业演员,以纪实性手法取代传统的戏剧手法。著名影片有《罗马--不设防的城市》(1945)《偷自行车的人》(1948)等。新现实主义喜欢用非专业演员和街头取景的原因,是因为群众演员自身的朴实,他们首先是“存在”的,随后才是“表现”的。布景的自然构图与光效,也是同样。于是,电影叙事便消弭了因果逻辑,故事成为描述性的,使事件显示出完美的偶然性,就像人在生活中所见一样。“消除自我,完全保持它所揭示的现实的透明性”。(巴赞《电影是什么》崔君衍译,文化艺术出版社,2008年)

欧洲的新现实主义艺术家对绘画影响相对较小,但是由于中国在20世纪初叶新文化运动前后的“美术革命“的影响下,现实主义通过徐悲鸿、常书鸿等留法艺术家的推动下,产生普遍的影响。1949年以后,又通过留学苏联的一大批前辈的薪火传承,奠定社会主义现实主义的长时期的艺术主张,直到十年动乱的革命的现实主义将”现实主义“推向反面。因此在改革开放后,尤其是八五美术时期,”现实主义“成为中国艺术界首先扬弃的创作方法,一时间,现代主义以不可阻挡之势” 压倒一切“。

实际上,”现实主义“作为一种艺术表现方法或风格,并没有阶级属性,古典的写实的,甚至现代主义各流派,就艺术史而言,都有现实的逻辑,以及与之相应的因果。60年代,法国理论家、文艺批评家罗杰·加洛蒂(Roger Garaudy,1913-2012)发表《论无边的现实主义》(Infinite Realism)对当代现实主义出路做出新阐释,引起很大的讨论。加洛蒂在传统的现实主义发展无法解说现代意义上的新的文学艺术形态的时候,选取了毕加索、圣琼·佩斯、卡夫卡三个人,从绘画、诗歌、小说三个角度对现实主义的当代形态提出了自己的观点,他认为现实主义可以在自己所允许的范围之内进行"无边"的扩大,当然这种扩大也并非是毫无限度的,而是根据这些当代特有的作品,赋予现实主义以新的尺度。

加洛蒂从立体主义的毕加索身上看到了艺术家对现实本体的尊重。虽然,他的这种现实与现实主义的无边化,同时受到东西方阵营的批评,但他对于现代主义追求极端形式创新的时候,明确表达了社会、历史各种因素对艺术的作用和关系,促进了“新现实主义“在世界各国的新变体的产生,促进了艺术关注日常生活的态度——所有艺术家无一例外在自身的生活经验中体察艺术,并批判现实。

雷子人20年前选择去”渼陂“,也许可以归结为,对当时被称为”前卫艺术“观念至上的一种回归。

现代主义对传统形式的颠覆与观念追求,导致了人们评论“当代艺术已死“(以金观涛、司徒立在《二十一世纪》的讨论为代表),随着时间的推移,人们呼唤着对传统艺术价值的重新认识与回归。因此,80年代国际绘画出现新现实主义、新具象艺术的新思潮。他们重新审视绘画的技巧和语言,重拾了绘画的表现,他们通过新的角度的写实,创作出更加” 真实和具象“的艺术形象,重新完成了对现实世界的洞察和表现。雷子人同样选择了这条路。

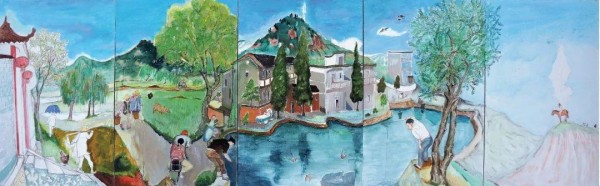

新现实主义不是一种重复的风格,而是一种新的表现。在雷子人的绘画中,他完成了系统性建构:民俗学的、田野调查的、细节的、日常的、记录和写生的、时空中交互进行,以及创作的。他的作品不是单一平面的,而呈现出巨大的连绵的空间形态,包括出版物,包括回访和纪念,这使雷子人“渼陂“不仅仅是绘画而成为一个艺术整体。

在表现手法上,除了立体结构,就绘画本身也有明显的不同:他从乡村壁画、工艺绘画中吸取了民间无名画家的散漫、随意和概括,这使作品与”渼陂“更整体。在雷子人的绘画中,他通过道具、仪式和生活场景的概念营造,强调语言和符号的相对性和多义性,以此来说明通过“渼陂“象征的现实世界并非是单一、稳定的,而是由不同的解释和表达构成的。

在这种背景下,他的艺术不仅是对客观世界的再现,而是成为了一种象征性的符号系统——关于中国乡土和传统在现代境遇的。

渼陂 ·早春-1 纸本油彩

30cm×42cm 2014年

渼陂十月之二十四 纸本油彩

38cmx26.5cm 2006年

雷子人的”渼陂“不应看成是一个创作系列,而是中国现代艺术史上的一个极具象征性的艺术行为。他以长达20年的调查、写作、写生、创作和互动,构成了中国当代艺术以日常生活的深度挖掘,来展现艺术对中国社会、尤其是乡土社会,关于传统与现代、文化与经济、宗教与秩序等关系变迁的深刻揭示,这种多维的创作不仅显现了他的创作思想,显现了他对新现实主义的”无边性“的理解和创作层面的发展,同时,渼陂还具有”魁阁“的意义,这就是,当代艺术不仅仅是观念的,也是实践的,是超越的,也是入世的。

2025年5月21日写于北京望京

渼陂·早春-5 布面丙烯

80cm×50cm×5 2014年

渼陂义仓写真现场 2014 年

展览现场