2023 | C084 张增增 :临时英雄 | AMNUA艺术项目

2025-06-27

2023

一个关于时代的

艺术文献记录项目

Q&A

1、2023年代表作品或最特别的作品(自选)?

《临时英雄》

张增增

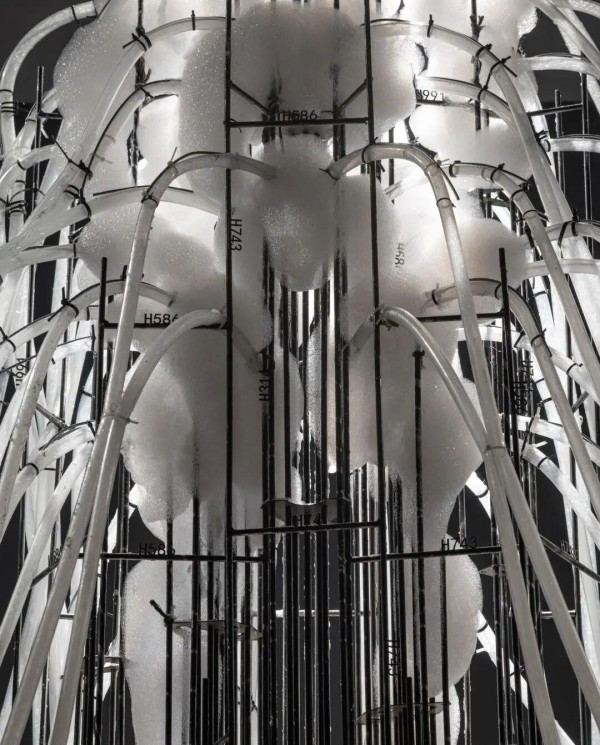

材料:肥皂泡沫、气泵、塑料软管、不锈钢和大理石

尺寸:4.5米×2.4米×2.4米

《临时英雄》是一件在不断生成与消散中展开的动态装置作品。气泵将肥皂泡沫通过软管输送至雕塑底座上方,依靠末端的空间指向构成一位人物的形象。泡沫在缓慢堆积中呈现出似有若无的雕塑轮廓,随后又迅速在空气中破裂消失。每一次循环启动,人物形象随之重现,进入一种机械驱动的“生成—湮灭”节奏。

作品通过最不稳定的材料和最日常的工业机制,反复构造出一个注定无法定格的“英雄”。在纪念碑式的庄重基座上,这位英雄以泡沫之身现身,映射出当代社会对崇高叙事的消解与怀疑。雕塑每一次短暂的成形,都是对永恒的一次试探,也是对其不可能性的隐秘确认。

作品在诗性与技术之间建立张力,提出一个悖论:当纪念被托付于瞬逝的媒介,“英雄”是否仍有存在的可能?或者说,在持续运作而又不断崩解的系统中,我们所纪念的,究竟是英雄本身,还是那份徒劳的纪念欲望?

2、工作室位置、平米数、租金情况?

四川美术学院虎溪工作室

3、画廊合作及代理情况?

无

4、艺术作品的收入占年收入的百分比?

50%

5、是否有其他工作?

教师

6、2023年个人在生活或创作中有着怎样的变化或转变?

回归问题本身,梳理各个方向的脉络。

7、您觉得近些年中国当代艺术的艺术生态有着怎样的变化?

这个问题我也问了Chat,它给出以下回答:

这个问题可以从几个维度来分析:艺术制度、创作语境、市场机制、媒介转向、国际交流以及区域差异等。以下是我对近些年中国当代艺术生态变化的一种分析框架与观察判断。

一、从“体制外”到“半体制化”:制度语境的变化

20世纪90年代以来,“体制外”的当代艺术以地下、边缘、自组织为主要形态。但近十余年,随着美术馆系统、双年展机制、基金会及高校体系的发展,当代艺术逐渐进入一种“半体制化”的生态。艺术家更频繁地在美术馆、艺博会、基金会展览和高校之间流动,原有的“抵抗—规训”结构变得模糊,更像是协商和博弈的混合体。

二、媒介趋于复杂与交叉:跨媒介成为常态

从录像、装置到行为,再到新媒体、AI、算法艺术,媒介语言在持续拓展。当代艺术创作逐步突破传统媒介边界,跨学科与科技结合越来越普遍。特别是在高校体系和新兴艺术空间的推动下,“跨媒介”不再只是实验姿态,而成为新一代艺术家工作的基本语境。材料自身的语言被重新激活,工艺性与概念性之间的张力也重新成为议题。

三、市场机制精细化、结构更复杂

早期的“798时代”以画廊为核心的销售体系逐步被博览会、藏家圈层与资本操作所重构。如今的中国艺术市场更精细地分层:高端蓝筹、中坚代际、青年实验、潮流艺术等都有明确的消费与传播路径。部分青年艺术家快速商业化,也导致创作周期短、概念快速消费的问题,但也推动了艺术生态的新陈代谢。

四、展览转向社会议题与公共性

在官方意识形态与社会现实之间,当代艺术开始更多介入乡村、生态、性别、记忆、劳动、算法伦理等议题。这种转向并非完全脱离美学,而是一种兼具“审美—伦理—社会干预”的路径。大量“田野性项目”“地方性叙述”与“女性主义重写”成为近年来展览的热点。

五、国际交流的双向性

一方面,中国艺术家在威尼斯双年展、卡塞尔文献展等国际平台上保持活跃;另一方面,海外艺术家与策展人也越来越多进入中国本地艺术空间。中国当代艺术已不再是“被观看者”或“东方样本”,而逐渐成为议题生产的主体,尤其是在“去中心化”的全球语境中,亚洲视角的构建获得更多理论和实践支持。

六、区域多元化与本地文化的重新定位

不再只有北上广深的中心化结构,成都、武汉、西安、南京等地的艺术空间、自组织、驻地计划、艺术节频繁涌现,形成某种“区域当代”的新格局。这一变化使得艺术实践重新嵌入地方知识、在地生活与文化地形中,也使得所谓“中国当代艺术”更难以一言以蔽之。

总的来说,中国当代艺术的生态正在从“姿态化的反叛”转向“结构内的协商”,从“图像化的政治”转向“行动中的伦理”,从“宏大叙事”转向“经验细节”,从“向西看”转向“地方回望”。

这些变化不是线性演进,而是多重张力的共时并存,也决定了当前艺术生态的复杂与丰富。

个人简介

张增增

男,1987年生于安徽省亳州市,2013年毕业于四川美术学院雕塑系获硕士学位。亚洲照明学会会员,中国雕塑学会会员,重庆雕塑学会副秘书长,重庆市美协艺术与科技艺委会委员。多年致力于科技手段与城市三维空间之结合,试图将不可见的哲学和社会逻辑可视化、三维化。努力使得作品尺寸超越小物体,造境取代消极造物,从图像而至现象,由场所到城市,从小范围的有限个人感知抵达无边无尽的空间。在过去十余年中进行了一系列美术馆内外的研究,有关新的材料学,空间技术和城市现象。从城市、景观、室内、公共关系各角度展开的跨学科研究。现任教于四川美术学院雕塑系跨媒介工作室。

曾多次举办个人展览如:2019《长江·长江》张增增个展,武汉美术馆武汉,中国。2017张增增多媒体作品《声之形》个展,成都,中国2014张增增多媒体作品《天堂》个展,参加国内外重要双年展,如深圳坪山国际雕塑双年展,时间引力——2023成都双年展,中国,无界——第二届德中青年艺术家发展基金联展,德国等