女巫季节 —— 素描写作的魔法

2015-03-24

何倩彤: AMNUA素描Ⅱ参展艺术家

王亚敏: 展览策展人

录音整理: 菜包

王:

我最早接触你的作品是上海双年展的那件虚构的电影节的作品,后来才有了更多的了解。也许你第一次收到我的这个素描相关的展览邀请的时候会觉得稍微有点奇怪。我想问的第一个问题是,这三个名词或者概念,素描、铅笔以及讲故事,哪一个概念你觉得更亲切一点?哪一个你更想谈一点,觉得它更亲切、更贴近自己的工作?

何:

可能说都是吧。

王:

那就从各个方面都分别简单谈一谈。素描是比较“古老”的概念,在今天其实用它来说事情可能不太能说得清楚。

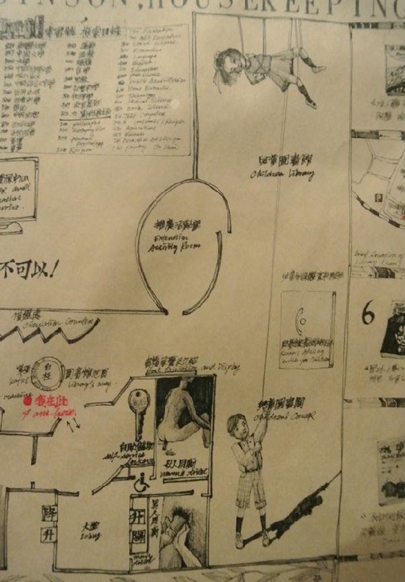

香港生者之间电影节》,何倩彤(香港),汉雅轩, 香港 , 2012年

何:

先说技术吧。其实我没有学过正统的素描,小时候可以上素描课,但是我没有上就跳到别的创作课程里面,没有上过训练。我想我的训练跟内地艺术家不一样,我们香港艺术家就是没有很严格的训练,可能会找一些别的方法来靠近真实的东西。其实我是用铅笔,但构图和结构都是错的。

王:

但是一般我们看你的作品的时候,这些错误显得都不是很显眼,大家不会去在意,不存在问题。

何:

对,但是我想它真的是很扎实的那种,素描能力一看就看得出来,我们不是真的懂得素描。所以就是好像一个雕塑你慢慢把它的形状做出来,就是不停地犯错误,然后你慢慢把它修正过来。

王:

可能就是现学现做,然后展示,什么都是即刻当下的,可能有时候看得会更真切一些。有时候我们看一些非常技术熟练的素描,觉得注意力很不自然就被引到技术或者表面形式上面来了。但是我看你的素描的时候倒真的没有在意一些技术上面的错误。

何:

因为我觉得如果你的训练很扎实,画每一样东西都练习过,你就会有一个方法,习惯了用那个方法表达,你就一直用那个你觉得是有效的方法。

王:

就变成了一种恋方法癖。

何:

对,但是现在可能我画一头马,因为我没有练习过怎么画,每一次都很新鲜,在画不同的一头马,又用不同的方法去表现。所以有时可能是没有那种教育,没有先入为主的概念,所以每一种东西都觉得好难画,要重新学一次。

王:

你有一幅作品给我印象特别深,就是画完一幅画以后有一个铅笔的三个尸体。基本上你画画的时候铅笔是你最常用的媒介,你对铅笔的特殊感情是有一些理念上的考虑还是技术上的考虑?

何:

一开始是很单纯得觉得因为我自己很喜欢写东西,觉得用铅笔或者是别的方法就好像写东西一样很自然。我的作品很多时候都是在讲故事,就是像把东西写出来,然后就觉得铅笔的质感给我的感觉很舒服,就好像是你有一个办公室的桌子,在上面工作,那种空间让我有很投入的感觉。

王:

就是画图像就像写文字的感觉,同样的是一个空间。从刚刚你讲的可以感觉,你整个平面的画面,它其实不是一个绘画的空间,更多地是一个小说的想象的空间。

何:

而且用铅笔你要控制,要不停地用你自己的想象力去组织。然后铅笔是挺恐怖的,因为它是很记恨,你做什么它都记着你。因为就是用其他材料,你画错了可以把它盖起来再画,铅笔就是你错了它就有一个痕迹,会记着你做过什么。所以每次下笔都要很认真,每一次都要有一种很尊重的感觉,因为每一笔它都记着,纸张和铅笔我都觉得是一个很记恨的媒介。

王:

写作是通过铅笔这个媒介,你没有学习技巧每一次都是新鲜观察,铅笔会记下你整个思考的痕迹,这样我们一开始提到得三个名词得关系就是很顺,很理所当然。我本来想问你第二个问题,现在看来没必要问了。在你画当中图像和文字的结合得挺有意思。其实在国内当代绘画实践中有很多“文本绘画”,可以继续谈谈你是怎么考虑的图像和文本,你一般是怎么处理的?

何:

我只是觉得它们是非常不同的东西,文字能讲的图像不能讲,图像能做一些文字不能做的事情,但是它们其实都是同样关于一种不能形容的东西,自己就想试着去形容。对我来说,其实它们的搭配是非常不科学那种。有些观众很想知道为什么,其实我也说不出来,就好像是一种很诗意的方式,很直接地去放那些东西,你觉得那里对就放上去,所以是很本能的。

王:

有时候不需要说得很清楚,可能图文结合起来是一种总体的情绪。

何:

所以很怕别人会问这个是什么意思,为什么会放在那里。可能它是有原因我能说出来,但说出来又觉得难为情。我觉得在我自己的逻辑是可以的,但在别人那里就不一定了,因为那个逻辑我觉得不是仅仅在作品里面,而是在头脑里面、在整个人生经历里面会存在这个东西,但是别人很难想象这些东西可以连在一起。

王:

这个需要自己在头脑里面再造,一百个观众由一百个莎士比亚有。所以其实它有时候可能是图像和文本可以互相补足,互相对照会产生有意思的歧义。

何:

你看我之前在上海双年展电影节的作品,图像和文字它们是不对应的。可能你把图像和文字凑合在一起,观众会自己产生意义。

王:

对,这是很传统的一种形式。中国画中一般会题诗词,包括到现在比较通俗的卡通画、连环画,都在做这种游戏。

何:

有人问过我放文字是不是因为国画的影响,因为以前的书画就是这样,其实我就没有这样想过,但是其实在西方也有这类型的画。我觉得有趣的是,在香港,小时候学画画他们都不允许你放文字在里面,觉得你画画不好,有些东西表达不了才放文字。现在教小朋友画画,他放文字我们就会禁止他用文字。可能是这种影响吧,从小不让放文字,现在就偏要放。

王:

只让你签个名。

何:

长大以后看到很多内地艺术家喜欢签名,香港艺术家不签名。其实我也签,但是就是小小的。

王:

谈到铅笔那件作品,我就想问一下,你的作品里常常有一种叙事性的幻觉,这种幻觉可能一方面是视觉,还有一方面是刚才提到在头脑里自身体验的逻辑,包括反馈到观众会有他们再造的东西,通过他的体验来形成一个看画面的逻辑。但是我觉得看你作品,它跟那种我们熟悉的西方幻觉的传统绘画不一样,你的看起来更实在一些。因为你在里面很多痕迹,能够体验你的存在,包括刚才你提到铅笔保留的痕迹。经常会有实物、信件、文本,最明显的例子就是留下铅笔的尸体。你的东西一方面是幻觉的、讲故事的,只需要去头脑里生成的,同时另一方面它是一个现成品,很客观的、具体的、实在的、三维的东西,变成了一个装置。这样说可能不太贴切,这是我个人的感受,想听听你的想法,为什么要让绘画有这样的存在性?

何:

你觉得油画里面没有这种存在感吗?

王:

油画也有,但是有一种绘画是让你在窗口看出去是一个幻觉,目的是尽量消灭存在感,还有一些,像贾斯伯·约翰斯,包括现代像马奈他们以后的绘画存在感就强了,它让你尽可能想到是一面墙。其实前天去看巴塞尔,很多是突出它的物质性的,颜料都很厚,让你看到边缘,这样是一种物质性存在的绘画。我就是觉得你的作品也有这样两者之间的,说是徘徊也好,或者兼具也好。

何:

其实我没有想过这么多问题,它出来就是这样。我画画的时候没有想太多绘画的历史和里面的东西,就是很自然地流露。我觉得做艺术当然是表达,但是表达一些很基本的东西以后,为一些原本的意义赋予新的意义去重新创作。其实我在画之前基本大概知道它会怎么样,意义在里面已经有了,所以没有想太多。

王:

有的艺术家一开始就非常有逻辑,非常宏大,艺术能做什么?绘画已经发展到哪一步?绘画还有没有存在的必要?怎样去推进绘画的发展?

何:

我平常会去想这些意义,但做的时候就没想那么多。真的不用想太多,想太多会有那种哲学病,慢慢就会跟你真的想做的不一样。

王:

是一种直接的反应,用最熟悉的媒介、方式、个人的体验与自然的发展。我在facebook会经常看到你发的东西,你经常会写一些东西。其实可能无论你的创作,还是关注东西的文学性,包括你的电影系列的文学性更强一些,你给我感觉是在过一种很诗性、思辨的生活,有一点不像你刚才说没有哲学的东西。你经常在看电影小说,跟你做的东西你觉得有关系吗?

何:

我觉得看电影小说是让你进入一个空间,是现实世界没有的,是一个很强烈的世界。你看了很多东西就觉得这些东西留下来,像一只鬼在缠着你。这些东西就变成了我的作品。你知道巫婆在煮药汤的时候把很多东西放进去,我觉得看电影小说的时候就像这种感觉,你放很多东西进去,过一段时间,又有别的东西出来。播种子然后有植物生长出来,但是你播种子的时候不知道它会变成什么样。

王:

我可不可以说这样其实是把个人真实生活和想象的文学生活(也是从真实生活中出来)存在一种混淆,自己过着一种如梦如幻的生活。是不是可以这样理解?

何:

是吗,我不知道。但是我平常思考都是用文字的,日记都是用文字,别的艺术家会很多画图草稿,但是我不会,从来都是你给我纸我不会画图,画的时候才画。用铅笔画的时候是要很认真准备,不能走过去就开始画。所以挺麻烦,不是平常会做的事情。

王:

刚才你问我看巴塞尔的感受,我觉得有点无聊。那天我问程展纬,他也提到这是第二届巴塞尔,在第一届之前香港艺术家在很长的时间里挺缺乏场馆展览,基本上在自娱自乐,更多地是在各种各样的空间不是为展览而创作。

所以我想听听你怎么评价巴塞尔,它对香港艺术家的创作生态是一个好的影响还是坏的影响?

何:

最老套的说法当然是有好也有坏,但是我自己觉得是比较悲观。当然它会给很多艺术家机会。对某一类艺术家,他们做很大型的,世界化比较强的作品,机会比较多。但是比较安静一点的艺术家,也不喜欢去那种开幕和派对,他们的作品做得比较慢,需要时间。这些艺术家的机会不算特别多,即便真的展出,其实观众也没有那么多时间去真的理解他们的创作,所以我觉得巴塞尔对他们不是真的有那么好的影响。然后我觉得每一个香港的空间都希望吸引很多观众来,在巴塞尔期间有些艺术家同时跑好几个展览,我觉得很多年轻的艺术家在毕业后那几年应该安静下来,整理一下自己然后慢慢发展自己的作品。但是现在很多人会邀请你去做这个做那个,同一时间你要处理很多展览,我觉得这样对艺术家消耗得太快了。而且其实是一个商业活动,香港艺术家作品的价钱并没有那么贵,有时候拍卖什么的跟我们的关系不会很大。他们邀请很多大的艺术家过来,就会觉得要关注一下香港艺术家,其实有时候真的不觉得有弄得特别好。我觉得也不应该太被它影响,它是一个商业活动,关于很多大钱的活动,很多人关注,围着艺术家跑,我觉得艺术家不需要太关心这个,要懂得拒绝。

王:

其实他们这边做的很火,在内地它也成为一个批判的对象,商业味更浓一点。

何:

而且会发现很恐怖,他们会觉得在巴塞尔看艺术有一种国际化的标准,艺术家会不会达到那一种要求,其实这些要求都是假的,很容易会让艺术家认为我要去做那种,要求去得到机会和关注。

王:

可能我这种说法不是很准确,香港现在很反感内地的水客,其实巴塞尔期间,很多内地的机构、势力、资金都纷纷进驻香港,看起来都非常有策略性地,抢在这个时机做一些列的展览及其他活动,可以看出来大陆这种策略性的进驻,当然也有香港本地机构及其活动的接合。可能把这个比作艺术上的水客有点不恰当,当然可能老套地说这是内地和香港之间的交流、融合,很重要,但是有人会批判说这是一种高调的、不太实际的东西,里面有点毛病。我想听听你的看法。

何:

我觉得不是相互融合吧,内地过来的比较多。而且我觉得在巴塞尔以前在香港不同的画廊已经有很多内地的艺术家。因为价钱比较贵没办法,在巴塞尔以前就会有很多因为香港画廊卖的比较便宜然后过来买的。但是香港永远就是一个港口,好像没有历史也没有未来,不停地交易,其实是一件挺悲哀的事情。

王:

他们把香港作为一个中转港,实际是想转换可开辟新的交易中心,东亚是一个新的处理地,新的尚未饱和的市场,可能恰恰会有点忽略香港站本身。

何:

其实内地可能很不喜欢巴塞尔,对吧?

王:

也没有,只是在激烈地争论,当然批判的声音很多。但是也有默默地实干的,该干什么就干什么。因为艺术的商业化在某些人看来只是一种途径和存在方式,对艺术不构成直接天然的伤害。

何:

我觉得如果艺术家不够强硬,还是会有一些伤害。如果你确定自己想做什么事情,了解世界是怎么样,其实你也没什么烦恼。可能就是机会少一点,但是没关系。而且我也觉得每一个年代的艺术也会和钱有一定的关系,帮宗教的人画画,帮有钱人画画,其实大环境也有在影响。但是你还是可以做一些自己的事情,在我看来没有一个艺术家是完全自由的,但是你要清楚你是什么人。我觉得这种博览会会影响一些比较不确定的艺术家,他们会想去讨好,那样就麻烦了。

王:

对,因为其实它是在展示一个我称为当代艺术的国际样式主义,对某些人有示范效应,会觉得这是国际的、当代的、标准的,因为现在艺术家的职业化都很快,都很聪明,所以在内地一个大家都很反感的问题就是艺术家成熟得太快了,可能一两年之间就在不断生产很像国际大牌艺术家的当代艺术作品。

何:

而且我看巴塞尔第一年的时候就很重点地推某一个艺术家,很多媒体关注。第二年它就可以推另外一个艺术家,就是不停地好像一个产品一样推销。而且有点可怕的是,有些外国的观众来巴塞尔,就会把香港和内地的艺术家搞混了,一些大牌的艺术家在巴塞尔期间来香港办个展,他们发一些介绍作品里面在香港没有效用的一些符号的资料,外国人也分不清楚,他们觉得这就是中国。其实内地和香港文化还有政治的环境还是很不一样,我不知道这会不会产生误会。但是我觉得今年巴塞尔里面内地观众少了,可能他们都觉得都差不多吧。

王:

还有就是可能是上海在做一个替代性的作用,在迅速崛起。

何:

反正今年人少了很多,但是挺好的,人少一点能安静地看东西。

2015年3月19日,于香港伙碳艺术家工作室

详情请参阅 /prodetail.aspx?id=81