谢南星:如果只有我一个人玩,这是没有趣味的

2015-04-30

谢南星:如果只有我一个人玩,这是没有趣味的

AMNUA素描III展览系列访谈

谢南星: 艺术家

王亚敏: 展览策展人

文字整理: 菜包

2015年3月于草场地谢南星工作室,北京

Xie Nanxing: Itis Boring to Play Alone

Interviews of AMNUA Drawing III

XieNanxing, Artist

WangYamin, Curator

Editor,Choi Bau

XieNanxing Studio, March 2015, Cao Chang Di,Beijing

〉“绘画跟写作是类似的,是个人行为的积累”

〉“他们非要让社会变成所谓知识社会”

〉“我想通过我的手去认识比卡比亚,观众通过我去认识我和他”

王亚敏(Wang Yamin):

我感觉您是一个逻辑感很强,分析能力很强的人,有非常理性的一面。您之前刚刚参加了展览《不在图像中行动》,看出来您对各个方面都在关照,包括对当下的总体语境都是很敏感的。您是一个主要从事绘画实践的艺术家,我想听听您对绘画的历史现状的看法。

谢南星(Xie Nanxing):

每次当社会出现新的行为方式的时候,或者新变化的时候,都不断有人宣称要和过去一刀两断。绘画是这里边的重灾区,每一次它都以一种古老的表达方式被宣布和它划清界限。但绘画跟写作是类似的,是个人行为的积累,曾经也有人说过“人”死了。

王亚敏:

您意思是他们没有真正提出问题来?

谢南星:

死是个哲学问题,他们非要让社会变成所谓知识社会。如果没有人的创作参与,那些不断再生产出来的是什么东西?你到底是想跟随时代的哪一面,知识不断在衍生,我们紧跟时代当然是主流,但它不能让个体艺术家要为失去个体担心。一个画家身上不可能同时肩负那么所责任,他不需要对历史负责。什么事情都有源头,从哪开始往哪儿去,关于这个未来,没有一个画家能说到此结束了。毕加索不能说到他那绘画就从此结束。每个艺术家都在想做点新东西,有个体的参与就有希望。至于现状,绘画总体来讲不太重要,都想打破规矩,都不想做装饰品生产者。看看西方绘画努力打破所有边界后还是会沦为家里的装饰品,但是针对作品本身的价值是存在过的。

现在,绘画在这个时代确实没有大话题,但是我觉得得仔细分析绘画的阶段性。如果你从一百多年前开始来看西方绘画的话,会发现进度特别迅速,一种绘画的方式取代另一种特别迅速,和科学发明是一样的,只是不断地需要压倒过去,去获取新的东西。这样,很多地方都出现了空白,衔接极其不自然,是修补现象学。

王亚敏:

同样的错开时空语境距离,国外的人看我们中国的绘画史,也可能觉得怎么画都大差不差。

谢南星:

我们总是喜欢谁的风格就把它拿过来,觉得哪个时期哪个风格比较重要的,就直接搬过来使用。总是用过之后再学习了,由于参照对象是西方的绘画,又都想学习、进入,觉得这才是跟时代有关,跟优质艺术有关。但是往往进入以后,周围又没有这个语境,劲儿提得高愿望却不足,这个挺尴尬。

但是中国人很擅长将水土不服改造为第三条路,它一定会产生特殊的景象,但现状是既想要针对西方,但你和他又没法在同一个擂台上,也就是失去和时代共生,既要求有自己的特点,又仿佛等待许可,成了一个不可完成的任务。

王亚敏:

现在可能大家会感觉绘画不是一个太有效的媒介,但其实一种媒介是否有效,这对艺术而言的关系是要打一个问好的。您刚才讲到,绘画有制造出来的风格问题,还牵涉到不同的语境的问题,所以可能有一种当局者谜的感觉。有一种说法,人工智能的变化升级是成基数增长的,比如说1850年的人看20世纪初的科技,可能难以想象,相当于一个原始人想象1850年的科技程度,它到后面的变化程度越来越快,可能一百万年的变化到了后面只要十年就可以完成。刚才听您说历史就有这种感觉,变化很快,可能两年一个风格过去了,但其实没什么变化。还有一种可能就是变化太快了,没有意识到。但我觉得您对艺术史是一直很感兴趣的,我记得您有个系列是与毕卡比亚关联的,直接关涉西方艺术史。我记得您原来也是从轰轰烈烈的“青春残酷”的那一代过来的,突然转向艺术史和心理考察,至少这个表面上看转变还是蛮大的,您可以聊一下转变的契机吗?

谢南星:

其实“青春残酷”也只是批评家提出来的,这么快就被归类了,对艺术家来说确实比较冤枉。我最早开始画这种东西,与观众的参与和交流有关系的,我当时想能不能画出一种特别让观众难受的画来,让人打心眼里难受,从而受到震动。那阶段完了以后,我就开始思考可不可以利用日常景象。其实我每个系列差不多持续一年多,就开始转换到别的方面,也有不断延续的,希望发现新的可能性。后来你们看到的几种变化,是几种可能性,我从某一点这出发开始打洞,看这个洞能打多宽,然后再回来找我最关心的问题。

王亚敏:

所有这些变化也都是希望跟观众有不同的交流,交流的变异和转向,立足于你刚才讲到对观众的设想。

◎谢南星,《继父有主意》, 麦勒画廊 北京-卢森, 中国北京, 2010年,

谢南星:

对,其实我和观众的关系不是一张画的距离。观众的参与特别重要,如果只有我一个人玩,这是没有趣味的。我一直保留一个空间让观众参与,当然有时候绘画有它的局限性,你不可能像别的互动媒体,绘画显然是被动的阅读,要阅读才能参与。最早的伤害题材,太突出、太过强化。后来我就开始思考更多图像和表达的话题。谈到毕卡比亚这个系列。我在阅读他的资料的时候,特别他那个时期的绘画,来源于色情杂志里面的人体,画得很差,基本上就是很难自圆其说的。一直以来大家认为毕卡比亚是个很重要的艺术家,但是想到他作品的时候,想不出哪个是代表作。特别是裸女画,技术差,没什么可看的,它只是出于那个时代的语境。后来看他资料的时候,这个人就是纵情声色的人,当他在消费女人体的时候是带有快感的,特别像他本人。然后我就想通过别人的笔记,别人的作品,找到跟他本人相符合的东西。好像推理一样。所以当时画了那么几张,因为很多人不了解毕卡比亚,我想通过我的手去认识比卡比亚,观众通过我去认识我和他。

王亚敏:

有时候是被误解的,被误阐释的。好像毕卡比亚和德兰的晚期都是作为绘画史上反动的例子,他们回归现实的传统更感性,毕卡比亚的情色,其实在我看来也是很差的,也不知道巴尔蒂斯为什么那么崇拜他。回到刚才我们一开始讲的《不在图像中行动》,从刚才谈话里面看,您更多地是在美术馆的展览空间跟观众之间形成的互动,您是怎么样进入那个非必要的展览空间的?

◎谢南星,《三角关系逐渐移动No.4》, 2013,布面油画,220 × 220 cm

◎谢南星等,《三角关系逐渐移动》图像研究项目,《不在图像中行动》, 佩斯北京, 北京, 2014年,

谢南星:

策展人来找我的时候,最开始可能是觉得我可以作为“特殊个体”版块中一员参与。一开始觉得对于一个画家来说展几张画就够了,如果还要在其中找作品以外的东西,这个事情难度太大。但他们找到美院学生以研究的方式提供大量行为和文献来和我的作品产生联系,展览的效果还是挺好的,对观众来说更容易了解我的东西。对我来说是一个意外,一个新的内容和方式。客观来讲,对别人了解我的绘画起到了作用,虽然不知道是好的还是坏的作用。

◎谢南星,《第二顿鞭子》,麦勒画廊 北京-卢森,中国北京,2012年 - 2013年

王亚敏:

当时我看第一眼很诧异,符合您一直期待的惊诧观者意愿。从一开始的青春残酷开始,您的写实能力和绘画的能力是毋庸置疑的,现在看虽然有更多的文字和观念结合进来,但其实一笔一画一钩一线都能反映出技术上的东西。包括您刚才讲到您参加素描展的《某人的肖像》,这是跟素描相关的,这是一个感觉、判断和反应的问题,跟您面对写生对象画素描是同样的问题。

◎谢南星,《某人肖像》系列及局部,《AMNUAAMNUA素描III》,南京艺术学院美术馆,南京

谢南星:

《某人肖像》本身就有些手写的内容,本来不会画画的人在画他的示意图、草图,就是典型的是素描方式,我只是用了这个东西,当然有加以改造,起因还是手稿本身,关于别人素描的再创作。

王亚敏:

关于素描,艺术家的切入角度和方法都不一样。对于您的工作体系来说,素描意味着什么?

谢南星:

在读书的时候,我读的是版画系,画了太多的素描了,那个时候对素描甚至产生反感,以后也就不再提起素描这回事了。我觉得只有在学校才会有这个话题。以前轻便的作品被称为素描,别的对我个人来讲是练习所用还是草图所用,我至今都不是特别明确,我找不到一个特别好的认识概念,觉得绘画就是绘画。

王亚敏:

其实一开始我就觉得单纯素描问题可能是一个伪问题,素描问题就是绘画问题,现在在一个很古老的问题范畴中来说事,它不是很能说明问题。

谢南星:

就像很多人重读哲学,或者再读历史,都有那么点卖弄经验的感觉,重新阐释往往过度咬文嚼字,解构过多又容易造成瓦解,我觉得这个也不太好,有点不公道,因为这样就会举步维艰,最后连儿童涂鸦画也认不出来,知识一片混乱。所以还是简单一点好。

王亚敏:

还是还给素描一种朴素的、完整自足的自我。

◎谢南星,无题(No. 3), 2010,布面油画,220 x 385 cm2009 - 2010

◎谢南星,无题(No. 2), 2009,布面油画,220 x 325 cm

◎谢南星,《无题》, 2014,布面油画,150 x 190 cm

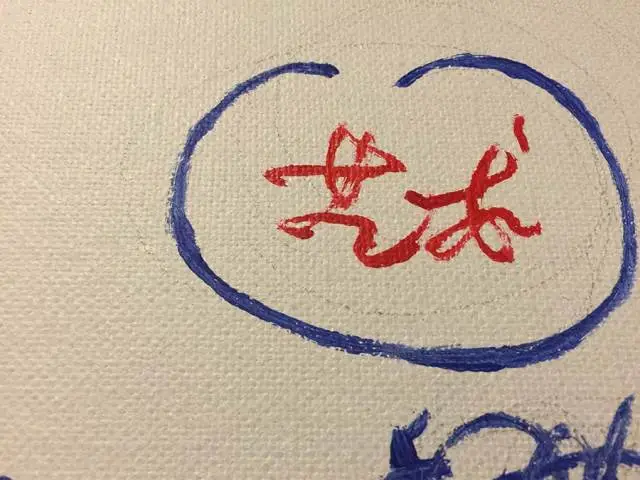

◎谢南星工作室 2015 草场地 北京

题图为:谢南星工作室 2015 草场地 北京