“彭剑的作品不单单是对平衡的描绘,更是一种对平衡状态内化的结果。中西两种艺术文化风格在彭剑的身上达到了完美的融合。”芭芭拉·波拉克的说法,似乎印证了在AI、算力、算法入侵一切领域,信息密度不断攀升、图像逻辑逐渐固化的今天,艺术家的任务不再是制造一个“更强”的画面或一个“更优”的视觉机制,而是需要在已有的图像语言之间,打开一条新的通道。彭剑的创作正是这样一种试图缓慢切入图像系统、在其中建立柔软干预的实践。他的创作既不是对视觉世界的抵抗,也不是对传统形式的复古性再造,而是一种具有温度的“非对抗姿态”,一种低烈度、去锋芒的持续介入。彭剑的图像系统像一把钝角的刻刀,不锐利,却有自己的方向和轨迹,在看似柔缓的结构中呈现出坚实的组织力和深度感。在这里,“钝角”不是一个简单的几何概念,它隐喻的是一种精神向度,一种穿透“激烈表达”与“明确意义”之间的“缓冲区域”。展览以“钝角”命名,不是为了强调一种视觉风格,而是希望观者在面对彭剑作品之时,能够感受到一种节奏的转移:从线性到偏移,从冲刺到滞留,从目的性观看转向感知性思考。这也是我在策展上所力图建立的经验秩序——在如今高度程式化的图像系统中,重新构筑一个“可以慢下来”的图像现场。

彭剑的图像语言以三角形为基本结构单元,这种来自数字建模和几何图形的“最小构成单位”在他手中脱离了冷峻计算的语境,而被转译为一种富有不确定性和韵律感的符号。在绘画中,这些三角形不是为了承担视觉叙事的意义单元,而更像是在图像之间架起的一种空间力学关系。它们被不断复制、扭转、折叠、交错,在画面中构成一种半秩序、半随机的张力结构。这种图像生成方式不是对现实的再现,而是对视觉关系本身的建构,也就是说,彭剑关心的并非“这是什么”的问题,而是“图像是如何被看见的”问题。这种图像组织的方式并非来自传统油画的体积与空间构造逻辑,而更多来源于中国古典绘画中关于结构、气韵与秩序的思维。他并不将传统看作题材或风格上的借用对象,而是从中汲取了一种空间安排与形式调度的方法。中国画重气脉与布白,讲究线条的骨力与图式的层次感,彭剑从中提炼出某种“结构性的抽象原则”,并在当代媒介中加以重写。画面中的线条并非“描绘”自然对象,而是如同中国画中的“界画尺规”一般,用以建构画面的基本格局,只不过这些线条在彭剑的图像中被进一步强化、直化、硬化,形成了某种现代感的视觉骨架。这种线的使用,既不是传统意义上的“写意”,也并非装饰性的构图手段,而是一种支撑整个图像结构的隐性秩序。

值得注意的是,彭剑并未固守某一绘画媒介的内在语言,而是不断在媒介之间寻求跨界与转译。譬如,他将传统国画技法应用于油画布这一西方媒材之上,不再依赖油画特有的体积感与色彩浓度,而是以“设色”取代“造型”,以皴法、叠染与层搭取代建构与塑形。他采用中国花鸟画中“水色铺底、积染出层”的方式,在油画布上反复处理色块之间的遮盖与渗透,使画面产生出极为特殊的色彩肌理。这种处理一方面打破了油画媒材常见的厚重感,另一方面也模糊了“油画”与“水墨”的边界,使作品处于一种中间地带的审美位置,用徐累的话说这已然“属于作品的‘外交’事件”。在这一过程中,媒介不再是区隔传统与当代的标志,而成为一种可被灵活操控的材料语言。除绘画外,彭剑亦将这一图像系统延伸至动态图像创作。在他的动画作品中,形式结构不再只是静态构图单元,而成为时间推进中的运动模块。值得一提的是,他对于“时间”的使用同样具有“钝角式”的特征:他不追求动画的流畅度或线性叙事,而是强调一种延迟感、不连续感甚至是游戏感与缓慢的视觉推进,仿佛是在动态中恢复传统绘画中“非线性时间”的观看逻辑。动画中的每一帧都像是一幅独立的画作,画面之间的跳接不是为了制造情节,而是让图像本身作为一种自足系统呈现运动中的肌理变化。这种动态图像实践,既体现了他对数字媒介的深入理解,也揭示出一种持续关注的核心问题:如何在“算力强权”的数字系统中恢复图像的“体温”。

从这个角度看,彭剑作品中呈现出的“偶然性”,并非完全意义上的即兴或无序,而是一种嵌入在控制系统中的“可被召唤的偏差”。他有意在图形与图形的咬合处保留错位,有意在色彩叠加的边缘制造化学性的变异,有意在画面结构中留下打破对称的张力点。这种“偶然中的编排”既是他对系统性创作的一种柔化处理,也是一种赋予作品以温度、抵抗图像冷感的策略。在当代图像世界的惯性中,这样的“钝感”处理显得格外珍贵:它不是不精准,而是有意识地放弃绝对控制,以获得一种近似“呼吸”的图像节奏。如果说“钝角”是一种图形结构,也是一种语言姿态,它更是一种策展的思维方式。在这次展览中,我们试图将彭剑的图像实践放置于一个非线性、非叙事的空间结构之中。观众在展厅中将不会被导向一个明晰的叙述主线,也不会看到一个风格化的进程演变,而是在一个由颜色关系、结构节奏、视觉密度共同组成的“钝感场域”中自由穿行。展览并不提供一种观看方式,而是试图唤起对“如何观看”的主体思考。这种布展策略,与彭剑作品本身所蕴含的“非锋利结构”构成呼应——不是切割式的呈现,而是缓慢渗透的生成。

显然,“钝角”既是几何学意义上的缓冲角度,也是艺术语言中的柔化策略。它不是锋芒毕露的结构主义实践,也不是模糊退让的抽象姿态,而是一种在逻辑性与松弛感之间所营造的复杂平衡。这种平衡并不依赖于视觉冲击力,而是通过微观结构的调度、色彩节奏的构建与媒介转换的细致操作,让图像拥有一种“钝而不弱、慢而不散”的力量。彭剑的创作,在某种意义上,重新激活了我们对于“柔和之中的力度”“含混之中的秩序”“抽象之中的情感”的感知能力。这或许正是今天艺术所最需要的品质:在图像过载与形式贫瘠之间,建立一个可以慢慢观看、细细体会、柔软驻留的视觉地带。在这块“钝角”感拉满的画布上,我们看见的不是图像的外形,而是观看本身的方式如何被重新定义。诚如芭芭拉·波拉克所言:或许,“阅读”彭剑作品的最好方式是想象。

林书传

2025.4.5

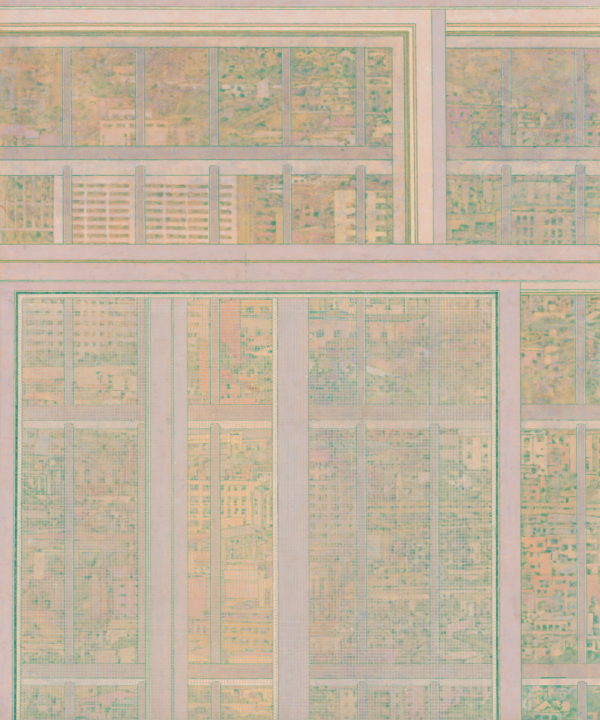

部分作品图

一米以外

120×100 cm

宣纸中国画颜料

2010

有手形的画册

68x52cm

宣纸 中国画颜料

2023

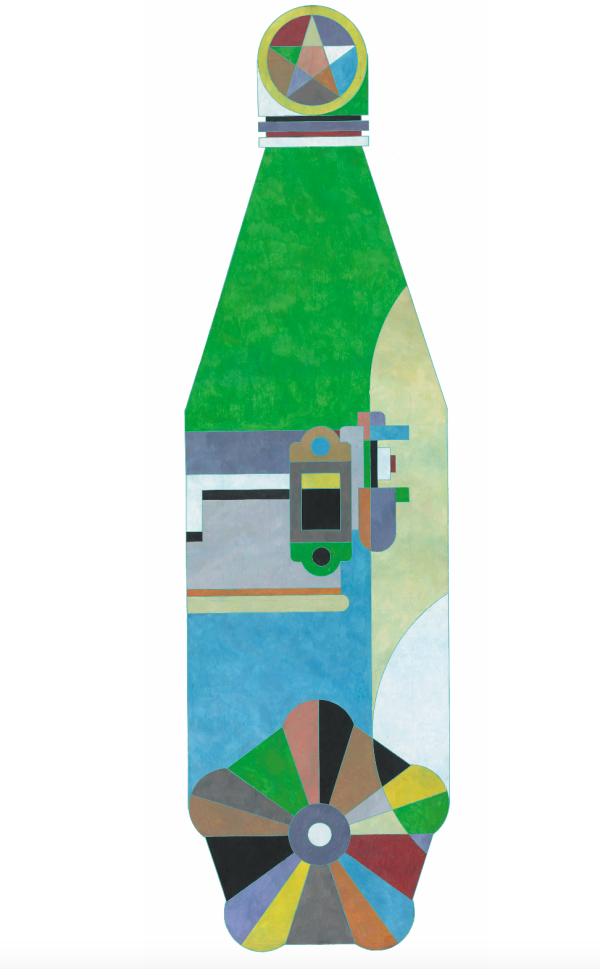

赋影5

197x55cm

宣纸 中国画颜料

2020

女青年

140x120cm

布面丙烯

2024

艺术家简介

彭剑

1982年出生于湖南省岳阳市。2009年毕业于中国美术学院中国画系人物专业,获得学士学位。2013年毕业于中国美术学院中国画系人物专业,获得艺术硕士学位。

作品曾在各大美术馆及机构进行展览,包括中国美术馆、美国科罗拉多州立大学美术馆、英国皇家美术学院美术馆、加拿大多伦多会展中心、悉尼市政厅、香港大学美术博物馆、香港海事博物馆、韩国弘益大学现代美术馆、上海美术馆、浙江美术馆、江苏美术馆、今日美术馆、刘海粟美术馆等。并多次在北京、香港、伦敦举办过个展。